|

|

総括学芸員 中島経夫(魚類形態学)

琵琶湖には、オオクチバスやブルーギルなどの外来種が増え、モロコやボテなどの在来魚がめっきり減ってしまったと言われています。

ところで、家の周りや田圃の脇、私たちの身近な環境には、どんな魚たちがすんでいるのだろう。子供たちにタモ網をわたし、守山市内のある団地の水路を探検してもらいました。一時間ほどのつもりが、暗くなるまで魚捕りをやめません(図1)。その成果として、沢山の魚が捕れ、多い順にタモロコ、オイカワ、ヤリタナゴ、トウヨシノボリ、カマツカ、ギンブナ、アブラボテ、カワムツA型、ナマズ、コイが捕れました。その中には外来魚の姿はなく、在来魚ばかりです。このことが、琵琶湖博物館共同研究「滋賀県内の魚類分布調査および琵琶湖博物館収蔵魚類標本の充実」の出発点です。

図1 ぼくらがつかんだ大もの!

図1 ぼくらがつかんだ大もの!

このとき、たまたま一緒に魚捕りをしてくれたのが、「滋賀虫の会」の藤本勝行さんです。滋賀県中の魚の分布状況を調べてやろう。そして、その状況を後世にきちんと残すことで一致、淡海魚類研究会が「組織」され、藤本さんを研究代表者とする上記の共同研究が企画されました。魚捕りが好きならだれでも参加できる。しかし、決められた採集・登録マニュアルに従い、魚捕りをし、捕れた魚をきちんと琵琶湖博物館の魚類標本として登録、保存すること、採集地点の環境写真を全て撮っておくことが決められました。現在の状況をきちんと把握し、それを資料として保存することを目的に、みんなで魚捕りを楽しむことになりました。

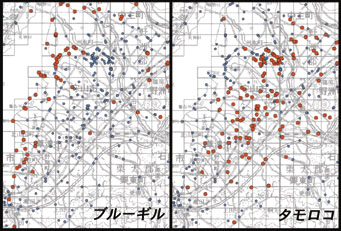

対象地域は、湖岸から琵琶湖集水域全域ですが、まず、湖南地域に集中して調査を実施しています。平成12年6月1日現在、データベースに登録されている範囲で、調査への参加者は89名、調査地点の総数は1059箇所になっています。まだまだ採集地点は増えていきますが、今までに明らかになりつつあることは、守山、草津などの湖南部の沖積平野に在来種がたくさん分布していること、その在来種が外来種に脅かされている姿もはっきりしてきました(図2)。その他にもさまざまなことが明らかにされつつあります。

図2が示す外来種によって在来種の分布が制約されている状況は、ここ数十年の変化として解釈されています。しかし、琵琶湖博物館総合研究「東アジアの中の琵琶湖―コイ科魚類を展開の軸とした―環境史に関する研究」で、この分布の状況をもう少し詳しく考えてみることにしました。身近な環境にすむ魚たちは、約一億年前からのユーラシアの歴史、つまり、インド亜大陸の衝突から、日本列島の誕生、古琵琶湖の形成、琵琶湖の誕生という長い自然の歴史を背負っています。そして、旧石器時代から現代の琵琶湖総合開発までの人間の営みの結果でもあります。人間の営みや文化は、自然を利用しそれに制約されています。それと同時に自然を作りかえてきました。その自然と人間のさまざまなかかわりの歴史をへて、魚たちが家の前に水路に泳いでいるのです。この総合研究では、表1に示されているさまざまな研究分野の異なった時間の尺度で、現在から過去へたどり現在の姿を解釈しようと考えています。そして、未来においてどうなるか、あるいはどうすればよいかを探ろうとしています。

| 絶対年代 (約百万年前) | 相対年代 | コイ科魚類にとっての環境 | コイ科魚類の出来事 |

| 70 | 白亜紀 | インド亜大陸の衝突前夜 | |

| ユーラシア南縁にリフトバレー | コイ科の誕生 | ||

| 50 | 始新世 | 「東シナ海」リフトバレー | 「第1期」東アジア魚類相の展開 |

| 20 | 中新世 | 「日本海」リフトバレー | 「第2期」東アジア魚類相の展開 |

| 15 | 中新世 | 日本海・日本列島の形成 | 豊かで多様なコイ科魚類 |

| 大規模な海進 | 日本列島魚類相の東西の相違 | ||

| 東日本は海 西日本には陸地 | 東日本での消滅 西日本での継承 | ||

| 5 | 鮮新世 | 第2瀬戸内湖沼群の形成 | |

| 古琵琶湖の誕生 | 古琵琶湖への豊かな魚類相継承 | ||

| 4×10-1 | 更新世 | 第2瀬戸内湖沼群の消滅 | 「自然」的琵琶湖魚類相 |

| 琵琶湖の誕生 | 大陸型要素の消滅とレリック化 | ||

| 2×10-2 | 旧石器時代 | 人との出会い | 琵琶湖の固有種の誕生 |

| 1×10-2 | 現世 | 氷期が終わる | |

| 縄文時代 | 漁撈の開始 採集と漁撈の生業複合 | ||

| 2×10-3 | 弥生時代 | 漁撈と水田稲作の生業複合 | 「半自然」的琵琶湖魚類相 |

| 古代 | 律令国家による水田開発 | 水田利用魚類の繁栄 | |

| 1×10-3 | 中世 | 貨幣経済の興隆 | レッリク的魚類の絶滅 |

| エリの発達、殺生禁断と特権漁撈 | |||

| 専業漁撈・漁撈の稲作内部化 | |||

| 1×10-4 | 明治時代 | 琵琶湖の水位調節の開始 | |

| 3×10-5 | 昭和時代 | 高度経済成長の開始 | |

| ブルーギルの琵琶湖での発見 | |||

| 琵琶湖総合開発 | |||

| ブラックバスの琵琶湖での発見 | 「半人為」的琵琶湖魚類相 | ||

| 水界と陸界の分断 外来種の繁栄 | 在来種の分布と生態の変化 | ||

| 5×10-6 | 平成時代 | 琵琶湖総合開発の終了 | 在来種のより人為的環境への適応 |

| 琵琶湖総合保全整備計画の開始 |

|

|

|