|

|

総括学芸員 中 島 経 夫(魚類形態学)

コイの口の中に手を入れたことがありますか。引っかかりがなく滑らかです。コイの仲間(コイ科魚類)は顎や口腔にいっさい歯をもっていないからです。そのかわりにノドのおくに、発達した咽頭歯をもっています。これがコイ科の特徴です。

コイ科魚類では、成長しつづける爬虫類や他の魚類と同様に、一生の間に何回も歯が生え替わります。なぜかというと、体の生長に合わせて、歯を大きくしたり、本数を増やしたりしなければならないからです。ところが、コイ科魚類では、種類毎に、歯の本数、配列、形が決まっています。ですから、咽頭歯は、分類の基準としてたいへん便利な器官なのです。また、歯は骨よりも硬く、地層や遺跡の中によく保存されています。化石や遺体として見つかる咽頭歯の種類を同定することによって、魚類相の移り変わり、当時の環境、人々の暮らしの様子が見えてきます。コイ科魚類の咽頭歯は、「湖と人間」を探る貴重な研究材料なのです。

|

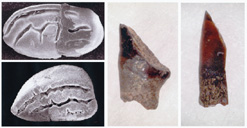

| 琵琶湖地域の縄文遺跡から出土した絶滅種の咽頭歯。赤野井湾湖底遺跡からは、現生種のコイ(左下)とともに、絶滅種のコイ(左上)が出土している。粟津湖底遺跡第3貝塚からは、日本には現生しないクセノキプリス亜科のクセノキプリス属(右から2つ目)ディステーコデン属(右)の咽頭歯が出土している。 |

|

| さまざまなコイ科魚類の咽頭歯。成魚や稚魚では種類毎に咽頭歯がさまざまな配列や形をしているが、仔魚期の最初の咽頭歯系では、後方にカーブした円錐歯が同じように配列している。 |

|

Nakajima, T.,1984,Larval vs. adult pharyngeal dentition in some Japanese cyprinid fish.J. Dent. Res.,63(9): 1140-1146. 琵琶湖自然史研究会,1994,琵琶湖の自然史.340pp.,八坂書房,東京. 中島経夫・内山純蔵・伊庭功,1996,縄文時代遺跡(滋賀県粟津湖底遺跡第3貝塚)から出土したコイ科のクセノキプリス亜科魚類咽頭歯遺体.地球科学,50(5):419-421. Nakajima, T., Tainaka,Y., Uchiyama, J. and Kido,Y.,1998,Pharyngeal tooth remains of the Genus Cyprinus, including an extinct species, from the Akanoi Bay Ruins.Copeia, 1998(4):1050-1053. 中島経夫,2001,日本の基層文化における西と東- 歴史の中での琵琶湖の役割.「知っていますかこの湖を- 琵琶湖を語る50章」pp.153-158,サンライズ出版、彦根. |

|

|

|