背景色

- 白

- 青

- 黄

- 黒

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

背景色

文字サイズ

【論文の概要】

近江八幡市郊外の「鶴翼山」(八幡山)の麓に、南津田という集落があります。かつては入り江状に内陸に入り込んだ内湖(津田内湖、現在は干拓)にも面し、多彩な自然資源に恵まれた地域でした。この論文では、南津田のコモンズである共有山に関するフィールドワークをもとに、「はげ山」とよばれる荒廃した山の環境がなぜ生み出されたのかを明らかにしました。

滋賀県近江八幡市南津田町には、自治会が所蔵する近世~近代の古文書がおよそ1500点保管されています。自治会のご協力のもとで、2017年から2022年にかけてこの文書の全点を調査し(写真1)、目録を作成しました。あわせて、かつての山や湖の風景を知らせる絵図・古写真の調査や、地元の古老の聞き取りを進めました。この調査は、B展示室「水辺」ゾーンの展示制作と並行して実施しました。

写真1 南津田共有文書の整理(2017年9月27日)

【論文のポイント】

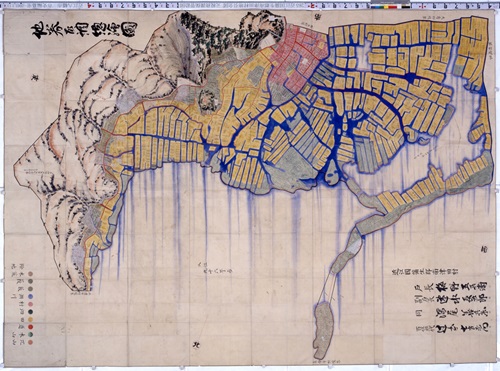

・明治時代のはじめに描かれた南津田の地籍図(土地の地目などを1筆ごとに詳細に描いた絵図)をみると(図1)、共有山の大部分はまるで、ひからびたジャガイモのような「兀山」として描写されています。一方、いまの南津田の山は緑に覆われ、かつての山の荒廃を想像することさえできません(写真2)。それでは、明治期の山の実態はどのようなもので、現在までにどのような変化が起きたのでしょうか。

図1 南津田村地籍図における植生の描写(近江八幡市所蔵)

写真2 現在の八幡山の景観(2017年7月10日)

・植生の実態…地籍図に描かれた「兀山」の実態を、当時の文書によって調べたところ、利用可能な立木は極めて少なかった。林床からとる柴(広葉樹の低い木や枝を刈って束ねた燃料の一種、写真3)も不足しており、年間消費量の8割以上を外部からの購入に頼っていた。広葉樹のわずか茂みを残しつつも、多くの地面が露出したはげ山の状態であったと考えられる。

・荒廃の要因…近世~明治期の資源の利用形態とそのルールを検証したところ、立木の伐採が禁止される一方で、柴の採取は自由とされていた。南津田の共有山は、林床の柴の過剰な採取によって裸地化したものと考えられる。このような燃料資源の枯渇は、元禄年間にさかのぼって確認される。

・植生回復の要因…大正年間になると、自治会の文書には立木の利用を示すものがみられ始める。植生の回復傾向は地形図や聞き取りでも確認でき、昭和戦前期には豊富なアカマツに覆われた山に変貌を遂げる。こうした植生回復の要因は、京阪神への人口流出にともなう南津田の人口の急減と、それによる柴の採取圧の軽減にあったと考えられる。

写真3 南津田で復元制作された柴

【本論文の意義】

はげ山を生み出した柴刈りは、燃料革命以前の近江国(滋賀県)ではもっとも一般的な燃料資源でした。従来の研究では、はげ山の成因は、資源管理のルールの崩壊や、ルールを逸脱した過剰利用にあるものと考えられてきましたが、実際には、はげ山は何か特殊な資源利用の結果として生じたわけではありません。この知見は、はげ山をしばしば異常なものと位置付けてきた日本の里山の研究を見直すきっかけとなることが期待されます。

【関連する展示】

琵琶湖博物館のB展示室「水辺をひらく」コーナーには、山と内湖に囲まれた南津田の伝統的な暮らしを詳しく再現したジオラマを展示しています。資源が回復した南津田で盛んに行われていた、柴をつかった漁礁の労働シーンなどが盛り込まれています。また森ゾーンには、南津田で復元制作していただいた柴の実物も展示しています。

【論文情報】

・雑誌名:『日本民俗学』316

・論文題名:「はげ山とむらの資源管理」

・著者:渡部 圭一(京都先端科学大学准教授/元琵琶湖博物館学芸員)

・発行:2023年11月30日

・掲載ページ:35-70