- ホーム

- ミクロの世界へ

ミクロの世界へ

琵琶湖には、目に見えないほど小さいけれども、琵琶湖の生態系をささえる大きな役割を持った生きものたちがいます。琵琶湖に棲む、顕微鏡でないと見えないような小さな生きものたちの生態を、最新の研究を交えながら紹介します。

毎月第1、第2、第4金曜日に更新予定 ※2023年4月1日で連載は終了しました。

目次

・1.タマミジンコ -湛水初期の田んぼを席巻- 5/28更新

・2.ストケシア -植物と同姓同名?- 6/4更新

・3.ハリケイソウ -ろ過池を目詰まりさせる厄介者-6/11更新

・4.田んぼのケイソウ -稲にとって敵か味方か-6/25更新

・5.ツボカムリ -ツボを覗けばアメーバ-7/2更新

・6.マルミジンコ -挟め!マルミジンコ-7/9更新

・7.ラクリマリア -物陰から伸びるろくろ首-7/23更新

・8.トコフリヤ -お食事はストローで-7/30更新

・9.オシラトリア カワムラエ -琵琶湖で最大サイズの植物プランクトン-8/6更新

・10.ビワコツボカムリ-新種?同種?分類基準はタイプ標本-8/13更新

・11.淡水カイメン -本家スポンジ-8/27更新

・12.マロモナスとシヌラ -ウロコで覆われた植物プランクトン-9/3更新

・13.ミクロセイラ・ウォーレイ -いつの間にか湖底にはびこる-9/10更新

・14.寄生性ツリガネムシ -引っ越し時は緊急脱出-9/24更新

・15.フトオケブカミジンコ -はい回るミジンコ-10/1更新

・16.アメーバ -細胞にもホネがある-10/8更新

・17.ビワクンショウモ -琵琶湖の固有種?-10/22更新

・18.カラヒゲムシ -殻を持ったミドリムシ-10/29更新

・19.コレプス -水中の掃除屋-11/5更新

・20.プラナリア -再生だけじゃない-11/12更新

・21.プランクトンではないものたち -生物から無生物まで -11/26更新

・22.ミミズ - 水質浄化に関わる小さなミミズたち -12/3更新

・23.コケムシ - 特殊な触手 -12/10更新

・24.群体ツリガネムシ - 水中のクリスマスツリー -12/24更新

・25.ナガイトマキケイソウとナガウロコケイソウ -大きいのに観察しにくい-1/12更新

・26.シダ -休憩は首筋で-1/14更新

・27.ワムシ -小さな体で大きなはたらき-1/28更新

・28.アウラコセイラ -バネと棒は同じ種類か-2/4更新

・29.ワムシ2 -食性と咀嚼板-2/11更新

・30.ヌスットオビムシ -盗人(ぬすっと)のしわざか!-2/25更新

・31.ヒドラ -意外と動ける-3/4更新

・32.小さい円盤型の珪藻 -冬の南湖の隠れた主役-3/16更新

・33.イタチムシ -ウロコに覆われたミクロのイタチ-3/25更新

・34.マイクロアクアリウム -プランクトンたちの日常-4/1更新

タマミジンコ Moina

タマミジンコ -湛水初期の田んぼを席巻-

田んぼに水が入り、生き物であふれる季節になりました。琵琶湖博物館の周辺では近年、田植えが遅い田んぼが多いですが、それでも5月末には田植えも終盤を迎えています。田んぼに水が入ると、まず微細藻類やべん毛虫、せん毛虫などのごく小さなプランクトンが発生します。ミドリムシやコナミドリムシなどが大発生すると、田んぼの水が緑色に、場合によっては赤く染まることがあります。しかしそんな状態も長くは続かず、やがて田んぼの水は澄んできます。誰が水を澄ませたのでしょうか?

畦にしゃがんで、田んぼの水中に目を凝らしてみると、半透明の小さな生き物が無数に泳ぎ回っているのが見えることがあります。この水をひとすくいして、ビンやバットに入れてみれば、その多くがミジンコであることがわかります。さらに、実体顕微鏡や高倍率のルーペで10~20倍に拡大して観察すれば、その姿が細部まで見えてきます。

ミジンコの中でもいち早くその数を増やし、田植えから2週間ほどで大発生に至るのがタマミジンコです。田んぼに水がない時期、タマミジンコは土の中で耐久卵として眠っています。田んぼに水が入ると孵化し、直径数十µm相当までの小型プランクトンを大量にろ過して食べ、どんどん成長しています。そして水温やえさの条件がよければ、わずか3日ほどで成熟し、以後は1~2日に1回、自らのクローンを数~十数個体ずつ生んでいきます。こうして大発生した結果、小型の植物プランクトンをほとんど食いつくしてしまうので、田んぼの水が透明になるのです。

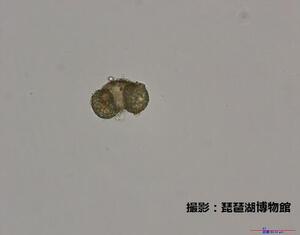

ところがこのタマミジンコ、田植えから1ヶ月ほどで減少し、他のミジンコにとって代わられることが多いようです。理由はよくわかりませんが、どうやら自らがつくりだしたエサ不足の環境に耐えられないことが一因のようです。発生も終盤に入ると、メスしかいなかった集団の中から第一触角が長いオスが生まれ、受精によって耐久卵を生むようになります。タマミジンコにとっては厳しい時期ですが、タマミジンコにとっては来年のための準備でもあり、我々にとっては珍しいオスのミジンコを観察するチャンスでもあるのです。

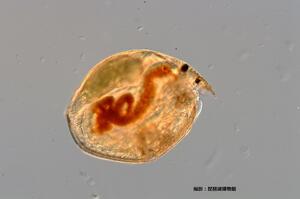

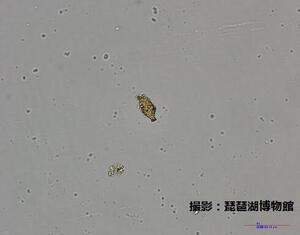

写真1. 孵化直前の卵をかかえて玉のようにふくれ上がったタマミジンコ

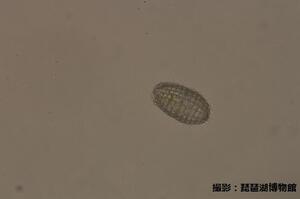

写真2.ツリガネムシにとりつかれたタマミジンコ

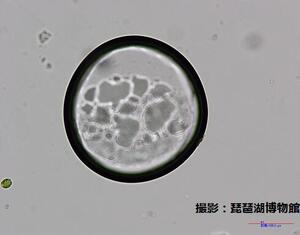

写真3.たくさんのカラキウム(緑藻:長い方)とコラキウム(緑虫藻:丸くて小さい方)にとりつかれたタマミジンコ

写真4.第一触角が長いタマミジンコのオス

大塚泰介 琵琶湖博物館 総括学芸員

ストケシア Stokesia

ストケシア -植物と同姓同名?-

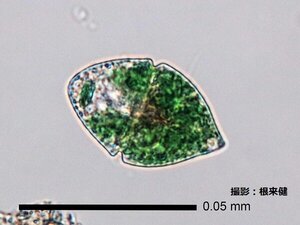

春から初夏にかけて、琵琶湖の水中を緑色のストケシアが泳ぎ回ります。園芸をしている方は「なんで花が泳いているんだ?」とか「そういえばそろそろ開花の時期か」とか思うかもしれません。しかしもちろん、琵琶湖で泳いでいるのは紫の花を咲かせるキク科のストケシアではなく、せん毛虫のストケシアです。

ベレー帽のような平たく厚みのある形をしたこのせん毛虫は、全身に生えた細かい毛、せん毛を回転させることで水中をUFOのように縦横無尽に泳ぎ回ります。細胞内の共生藻類に光合成をさせ、その一部をもらうことで栄養を得ています。ベレー帽の下側にあたる部分には口もあり、小さな植物プランクトンなどを捕食します。

さて、学名はその生物種に与えたれる固有の名前で、被ってはいけないことになっています。なぜせん毛虫のストケシアと植物のストケシアは同じ名前をもっていても許されているのでしょうか?

学名を定めるルールブックは世界共通で、「国際動物命名規約」、「国際藻類・菌類・植物命名規約」、「国際原核生物命名規約」の3つがあり、同じ名前を使えないという制限は各規約内に限られているのです。ストケシアは共生藻類を持っているので緑色に見えますが、植物ではなくせん毛虫の一種で、伝統的に「動物」として扱われてきました。つまり、せん毛虫のストケシアは「国際動物命名規約」に、植物のストケシアは「国際藻類・菌類・植物命名規約」に従って名づけられているので、被っても問題ないわけです。

ただ、学名でweb検索を行うと、動物植物が混じってしまったり、一方が有名だと、もう一方が検索に引っ掛からなかったりします。また冒頭のようにお互いが別のものを思い浮かべながら話が進んでしまうこともあり、規約を一つにまとめてしまえばいいのにと思うこともあります。特にミクロの世界では、光合成をする一方で餌も食う、動物か植物かわからない生物が多いのでなおさらです。

しかし、動物では亜種と種の線引きが重要なのに対して、植物では膨大な園芸用や食用の「品種」をいかにまとめるかが大きな関心事です。原核生物では病気との関係をどうまとめるかが重視されてきました。それぞれ異なる背景をもって命名規約が整理されてきたので、同じ規約でまとめてしまうのもなかなか問題があるのです。

動画. 内部がうごめくストケシア。緑色の共生藻類、褐色の捕食した渦鞭毛藻類、下部には透明な収縮胞が見える

写真1. 茶色いストケシア。通常とは違う褐色の共生藻類を持っている。

写真2. 緑色のストケシア。内部に緑藻を共生させているため、緑色に見えるが、本体は無色透明である。

鈴木隆仁 琵琶湖博物館 主任学芸員

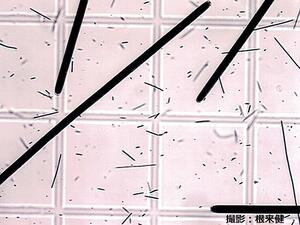

ハリケイソウ Synedra

ハリケイソウ -ろ過池を目詰まりさせる厄介者-

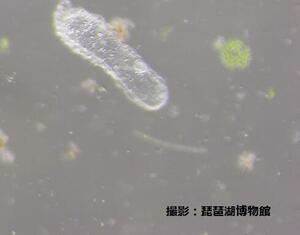

琵琶湖でこの時期によくみかけるプランクトン性の珪藻の一つに、ハリケイソウがあります(写真1・2)。写真のように、両端が細くなった真っすぐな針のように見えます。針はコロコロと転がりやすい形をしていますが、このハリケイソウは横から見ると、写真3のように転がりにくい長細い箱のような形をしています。幅はわずか0.005~0.006ミリメートルに対して長さは0.1~0.3ミリメートル,長さではゾウリムシにも負けません。水中の微生物を顕微鏡観察していると、ゾウリムシなどのセンモウチュウやアメーバの体の中に取り込まれた(食べられた)植物プランクトンをよく見かけますが、ハリケイソウは目にしたことがありません。これだけ長いと,そう簡単には食べられないのでしょう。

ハリケイソウは全国の湖やダム湖で一年を通してよく見かける珪藻で、春から夏にかけて時々大増殖を起こします。するとその水を処理して水道水を作っている浄水場で、しばしば砂ろ過池の目詰まりを起こす厄介者として知られています。浄水場では、通常凝集剤という薬品を湖水等の原水に混ぜて、含まれているプランクトンや濁りを固めて沈ませて除去しています。ほとんどのプランクトンは、この凝集沈澱処理で95~100%除去されますが、このハリケイソウは、60~80%程度しか除去されません。浄水場では毎日たくさんの水道水を作っているので、残ったハリケイソウがろ過池に流れ込むと、やがてろ過砂の表面を覆ってしまい、水がろ過できなくなってしまいます。浄水場では、ろ過池を洗う回数を増やすなど様々な対策が必要となって非常に苦労します。

ハリケイソウは日本だけでなく海外でもろ過池を詰まらせる厄介者として知られています。しかし、なぜこのハリケイソウだけが凝集沈澱除去できないのかはよくわかっていません。また従来は学名シネドラ・アクスという種類だと言われてきましたが、実は別の種類で,しかも少なくとも2種類の同じような形をした珪藻の混合だということが、最近の研究でわかってきました。ハリケイソウが出現した時にろ過池を詰まらせる程度の差は、種類の違いが原因かもしれません。まだまだ分からないことが多いので,これからも研究を進めていきます。

写真1. ハリケイソウ

写真2. ハリケイソウの拡大。

写真3. ハリケイソウの上向き(上)と横向き(下)。

根来健 琵琶湖博物館 特別研究員

田んぼのケイソウ Diatoms in Rice Paddy

田んぼのケイソウ -稲にとって敵か味方か-

田植えから少し経ったころ、田んぼの水底が黄金色に輝いて見えることがあります。その正体は、わずか数十ミクロンほどの小さな単細胞生物、ケイソウです。田んぼの土の表面近くで、しばしば1平方センチメートルあたり数百万個、細胞が折り重なるほどにふえることがあります。田んぼのケイソウには滑走運動をする種が多く、土に埋もれても、光が当たる表面近くに自力で移動することができます。

ケイソウは、細胞をおおう殻の材料として大量のケイ酸を必要とします。一方、イネも茎や葉を固めるために大量のケイ酸を必要とします。イネもケイソウも、水に溶けたケイ酸だけを使うことができます。土にはケイ酸の結晶である石英が大量に含まれていますが、ほとんど水に溶けないので、イネやケイソウは使うことができません。水に溶けたごくわずかなケイ酸をめぐり、イネとケイソウの間で競争は起こらないのでしょうか?

水に溶けたケイ酸は、かんがい水とともに田んぼに入ってきます。これをまずケイソウが吸収して殻の材料に使います。続いてイネが、土にしみこんだ水に含まれるケイ酸を根から吸収します。一見、ケイソウが先回りしてイネからケイ酸をうばっているようですが、実はそうではありません。ケイソウの殻はケイ酸の非晶質*でできており、石英よりもずっと水に溶けやすいのです。死んだケイソウの殻は田んぼの土の中に残ります。そしてイネが根からケイ酸を吸収し、周囲のケイ酸濃度が低下すると、この殻が溶けてケイ酸が供給されます。つまりケイソウは、かんがい水とともに入ってきたケイ酸を、いつでも供給可能な形で田んぼの中にとどめておく働きをしています。

田んぼでケイソウが大発生すると、大量の粘液を出して土の粒を寄せ集め、光合成でできた酸素の泡をはらんで浮き上がらせてしまうことがあります。これが表層剥離(ひょうそうはくり)です。イネの成長に悪影響があり、また土がたくわえた肥料分を流失させてしまうため、農家に嫌がられています。しかし田んぼのケイソウは動物によく食べられるので、たいていはそこまで大発生しません。

ケイソウはふえすぎない限りイネの敵にはならず、イネと共存可能な「ただの藻」、そして田んぼにケイ酸をたくわえる「ただならぬ藻」とも言えるでしょう。

*非晶質:アモルファスともいい、結晶構造をもたない。珪藻の殻は水を含むケイ酸の非晶質であり、宝石のオパールとよく似ている。

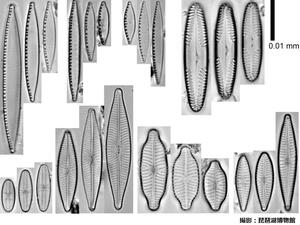

写真1. 滋賀県の田んぼでよく見られるケイソウの例。細胞質を薬品で分解して殻だけにしています。

写真2. 田んぼの土をシャーレにとってレンズペーパーを乗せ、その上にカバーグラスを置いて上から光を当てると、ササノハケイソウが集まってきました。

写真3. 田んぼの土から光で集めたケイソウの例。葉緑体は黄色い色素(フコキサンチン)を多く含むので、オリーブ色から茶色に見えます。

大塚泰介 琵琶湖博物館 総括学芸員

ツボカムリ Difflugia

ツボカムリ -ツボを覗けばアメーバ-

ツボを覗き込んだらツボがモンスターだった。とあるゲームの有名な罠ですが、実は微小生物の世界でもツボを作って、その中で生活する生きものがいます。ミクロの生けるツボはどんな生活をしているのでしょうか。

泥付近の水や、水草の表面についた生きものを洗い出してみると、小さなツボ状のものが多数採集されることがあります。その正体はツボカムリと言うアメーバの仲間です。ツボカムリは、その名の通り、砂よりも細かいシルト粒やケイソウ類の殻を固めたツボ状の殻を持ち、ツボの口を下向きにして、そこから移動のための仮足を出して水底や水草の表面をはい回ります。

ツボカムリの多くは弥生土器のような滑らかなツボ型ですが、種によって放射状にトゲが生えたり、突き刺して固定せよと言わんばかりにツボの頂点がとがるものがいたりと、バリエーションが豊かです。中にはシルト粒を使わず、ウロコ状に固めた殻を重ねてツボを作るウロコカムリと言う種までいます。

琵琶湖周辺のとある田んぼから、殻の内側の本体が緑色のツボカムリが見つかりました。最初は食べた緑藻の色が見えているものだと考えていましたが、しばらく藻類以外の餌を与えて飼育していても色が落ちませんでした。どうやら藻類を共生させていたようです。田んぼのような日が強く当たる場所では、強すぎる光によって光合成の効率が落ちてしまう光阻害が発生しやすいのですが、殻の内側であれば多少とも当たる光を弱めることができます。もしそれが狙いだとすれば、なかなかの策士です。

自由に形を変えることができるアメーバが、なぜあえて形が固定されてしまう殻を持つに至ったのか、その理由ははっきりしません。植物の表面であったり、水深の浅い泥の上であったり、何かしらの表面で良く見つかることから、逃げられるすき間の少ない開けた場所で生活するには、殻のような防御機構を持った方が安全だったのかもしれません。ミクロの生けるツボは今日も獲物を求めて積極的に動き回っています。

動画. 殻から仮足を伸ばし移動するツボカムリ。

写真1.殻の先端がとがったビワコツボカムリ。

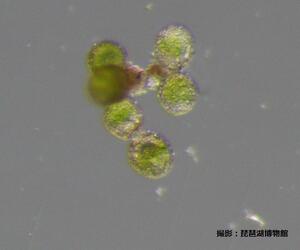

写真2.殻の内側に共生藻類を持った緑色のツボカムリたち。

鈴木隆仁 琵琶湖博物館 主任学芸員

マルミジンコ Chydorus

マルミジンコ -挟め!マルミジンコ-

微小生物の代名詞のように使われている「プランクトン」という言葉は本来、水中をただよいながら生活する浮遊生物を指します。どこで生活しているか(生活型)で微小生物を分類した場合、他にも水底にすむ「ベントス」(底生生物)、何かに貼り付く「ペリフィトン」(付着生物)、水面に浮いている「ニューストン」(水表生物)などがあります。これは生きものを採集したり生態を研究したりする上で、便利で重要な分類のしかたです。しかし実際には、プランクトンを採集する道具であるプランクトンネットにベントスやペリフィトンが入ってくることがよくあります。なぜでしょうか。

マルミジンコを例に考えてみましょう。マルミジンコは薄い円盤のような形をしたミジンコの仲間で、ミドロ(アオミドロなどの糸状の緑ソウ類)で覆われたヨシの表面などからよく見つかります。ミジンコ類は一見ヒヨコのような形に見えますが、実は背側でつながった二枚貝のような殻でおおわれており、殻の腹側は開いています。そして、殻の内側にある肢で水流を起こして、肢の間を通る水から餌をこしとっています。マルミジンコは腹側の殻が開いた部分でミドロを挟み込んで、肢でその表面にある有機物やケイソウなどをそぎ取って食べています。その様子はミドロのレール上を進むモノレールのようにも見えます。

さて、マルミジンコの生活型は、いったいどれになるのでしょうか?基本的にはミドロを挟んだ状態で生活していますが、よく動き回り、ある程度ミドロの上を進んだところで、別のミドロへとするりと飛び移ります。付着性のペリフィトンと言うには動きすぎです。ミドロを求めて泳ぎ回りますが、ミドロを挟んでいる時間が長いため、浮遊性のプランクトンとも言い難いです。水草などの上で生活する広い意味でのベントスとも言えますが、やや泳ぎすぎる感があります。まとめると、ペリフィトンのような場合もあるプランクトン寄りのベントスと言ったところでしょうか?

微小生物を生活型で分類した場合、必ずひとつだけにピタリと当てはまるとは限りません。多くの生きものが成長段階やその時々の状況によって生活型を切り替えているのです。

動画.ミドロの表面をモノレールのように移動するマルミジンコ。

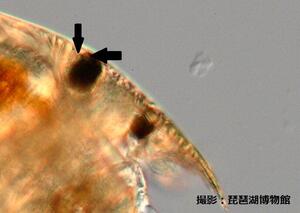

写真1.マルミジンコ。大きな単眼(右側)と、小さな複眼(左側)を持つため、サイズが同程度になってしまい、複眼が2つあるかのように見える。

写真2.写真1のマルミジンコの頭部の拡大左側の目にのみ複数のレンズ(矢印部分)が見えることから左側が複眼であることがわかる。

鈴木隆仁 琵琶湖博物館 主任学芸員

ラクリマリア Lacrymaria

ラクリマリア -物陰から伸びるろくろ首-

草木も眠る丑三つ時、声をかけた旅人の首が長く伸びて、くねくねとうねりながら、どこまでも、どこまでも追いかけてくる。

長い首が特徴の妖怪と言えばろくろ首ですが、よく絵に描かれるしなやかな動きを見ると、キリンのように7つしかない首の骨を大型化させて伸ばしたのではなく、20個以上の首の骨を持つハクチョウのように数を増やして可動域を確保しているようです。一方、骨を持たない単細胞のセンモウチュウの中にも「ろくろ首」の名を持つものがいます。単細胞なのに首とはいったいどういうことなのでしょうか。

単細胞の生きものには、その時々の状況に応じて膨らんだり縮んだりするものが多くいます。その中でもとんでもなくすばやく、大きな変化をするのがラクリマリアです。和名「ロクロクビゾウリムシ」と呼ばれるこのセンモウチュウは、その名に恥じない長い「首」を持っています。一見すると水滴形のごく普通のセンモウチュウですが、餌を捕る際にその本性を現します。ヨシの表面の凹凸などに隠れつつ、勢いよく首を伸ばして、先端についている口で他のセンモウチュウなどを捕食するのです。伸びた首の長さは本体の3~4倍にも達します。このように体の先端が長く伸びるセンモウチュウにはペラゴディレプタスやパラディレプタスなどもいますが、彼らの長いパーツは餌を捕まえるための道具で「吻(ふん)」と呼ばれ、口はその根元にあります。先端に口が付いているのはラクリマリアだけです。ラクリマリアの首の中にはタンパク質でできた骨格が入っており、胴体にあたる細胞の中でコイル状に巻かれた状態から、勢いよく伸びることで、他の単細胞生物にはない、素早い伸縮が可能になっています。周囲に隠れ、物陰から首を伸ばす姿はまさに高速ろくろ首です。

単細胞なのにパーツに分かれているというのは、不思議に聞こえるかもしれません。しかし単細胞生物は、細胞ひとつで分裂から移動、捕食まで何でも行うために、1つの細胞が細胞器官に分かれて役割分担をしているのが普通です。センモウチュウでは特に、さまざまな細胞器官がよく発達しています。ラクリマリアの首もこうした細胞器官の一つです。

動画.餌を捕るラクリマリア。ケンミジンコの抜け殻の陰から首を伸ばしている。

写真1.首を伸ばしたラクリマリア。首の先端に口がある。

写真2.首を縮めたラクリマリア。

写真3.長い吻(ふん)を持つペラゴディレプタス。口は吻の根元にある。

鈴木隆仁 琵琶湖博物館 主任学芸員

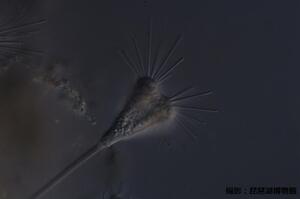

トコフリヤ Tokophrya

トコフリヤ -お食事はストローで-

暑い時期には水分補給が欠かせません。最近では文字通りの麦わらストローだけでなく、琵琶湖のヨシを使ったストローも考案されているようです。琵琶湖にすむ単細胞のセンモウチュウにも、食事をすべてストローで行うものがいます。何でもストローで吸って食べるというと、何となく行儀悪いように思えますが、何か理由があるのでしょうか。

トコフリヤはセンモウチュウの仲間である吸管虫の一種です。ところが、センモウチュウであるにも関わらず、細胞にまったく繊毛が生えていません(写真1)。実は分裂直後は移動用の繊毛があり、泳ぐことができるのですが、安住の地を決めて足場を固めると、繊毛をなくしてしまうのです。泳ぐための繊毛を捨てると言う変化は、ほかの付着型のセンモウチュウでも起こります。写真1のすぐ下に写っているツリガネムシも、一度付着すると捕食用の繊毛に切り替えて、移動用の繊毛はなくしてしまいます。しかし、全ての繊毛がなくなる繊毛虫は珍しいです。

付着したトコフリヤは、軸の先端にファンシーなハート形の本体をつけています。本体の盛り上がった部分には、たくさんのトゲが生えています。トゲはストローのようになっていて、これが「吸管」の由来です。トゲを使った捕食と言えばタイヨウチュウがいます。タイヨウチュウはトゲをトリモチのように使い、餌をくっつけた後に縮め、丸飲みにしてしまいます。ところがトコフリヤのトゲは伸び縮みしません。どのように食事をしているのでしょうか?

ファンシーな形状に反して、トコフリヤの食事法はなかなかに凶悪です。獲物となるのは他のセンモウチュウで、ストロー状のトゲに触れた瞬間、ストローの先端を打ち込み、細胞の中身である細胞質を吸い取って食べます。センモウチュウでは同じぐらいのサイズの相手を丸のみにする種もいますが、自分より明らかに大きな相手の捕食は難しいです。しかしトコフリヤは、ストロー状のトゲによって中身だけ吸い取ることで、自分より大きな相手からも十分な栄養を得ることができます。

一見行儀の悪いこの食事法も、相手のサイズに関わらず、十分な量の食事を得るためには最適な方法となっているのです。

写真1.トコフリヤ(中央)とツリガネムシ(下)。

写真2.トコフリヤの拡大。ストロー状のトゲは多くの種で太さが一定になっている。

鈴木隆仁 琵琶湖博物館 主任学芸員

オシラトリア カワムラエ

Oscillatoria kawamurae

オシラトリア カワムラエ -琵琶湖で最大サイズの植物プランクトン-

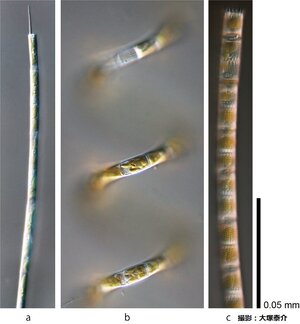

ほとんどの植物プランクトンは、1㎜の数分の一から数百分の一の大きさで、顕微鏡を使わないと見ることが出来ません。しかし、琵琶湖には長さが2cmを超える非常に巨大な植物プランクトンが出現します。それが、シアノバクテリアの一種の「オシラトリア カワムラエ」で、ユレモの仲間です(写真1・2)。

本種は直径が0.1mm弱の棒状で、肉眼では髪の毛の切れ端のように見えます。そのため水面に集まってアオコをつくると、切った髪の毛がたくさん散らばった理容室の床面のような有様になります。

顕微鏡で観察すると、円盤状の細胞が縦に積み重なって、長い糸状の群体を形成しているのがわかります。細胞の中には黒くて丸い泡状のものが3、4個入っているのが観察されます。これはガス胞と呼ばれ、浮袋のような役目を果たしています。低倍率の顕微鏡で見ると、糸状の長い群体の中に3、4本のらせん状の紐が入っているように見えます(写真3)。

このユレモは、1938年に中国東北部の小池で見つかり、採集者のひとりの川村多実二博士の名前をとって「オシラトリア カワムラエ」と命名されました。その後、近畿地方の2、3の小池からは見つかりましたが、琵琶湖や国内の他の湖沼では長年見つかりませんでした。それが1990年になって琵琶湖南湖の矢橋帰帆島東側の水路のアオコの中から突然見つかりました。巨大で目立つプランクトンですので、琵琶湖の研究機関や研究者が、それまで見落としていたとは考えられません。何より、このユレモを1943年に新種報告した根来健一郎博士は、その後京大大津臨湖実験所(当時)に異動して、以後ずっと琵琶湖のプランクトンの観察を続けていたのです。そして1990年に本種を琵琶湖から初めて見つけたのも、その人ですから、いよいよ見落としは考えられません。1990年より少し前に琵琶湖に入ってきたと考えるのが自然です。しかし、どこからどのようにして琵琶湖に入ってきたのかはわかりません。その後南湖で増殖を始め、1998年ごろからアオコの中心を占めるようになりました。最近は少し減っていますが、それでも毎年のように観察されます。

写真1.オシラトリア カワムラエの写真。

写真2.四角いマスは1mm方眼 黒い太い線がオシラトリア カワムラエ。細い黒線状に見えるのは、琵琶湖で一般にみられるユレモの一種。非常に大きいことがわかります。

写真3.オシラトリア カワムラエの拡大写真。らせん状に並んだガス胞が黒く見えています。

写真4.水槽に移したオシラトリア カワムラエのアオコ。

根来健 琵琶湖博物館 特別研究員

ビワコツボカムリ

Difflugia biwae

ビワコツボカムリ-新種?同種?分類基準はタイプ標本-

琵琶湖固有種として記載されたアメーバの仲間、ビワコツボカムリ*は、2021年に103年ぶりに再記載され、琵琶湖の固有種である可能性が改めて示されました。この再記載により、ネオタイプと呼ばれる標本が作られ、国立科学博物館に収蔵されました。この「タイプ」とは一体どんな標本なのでしょうか?

タイプ標本とは、分類の基準となる標本で、論文などで新種記載をするときに指定します**。元琵琶湖環境科学研究センターの一瀬諭氏と法政大学の島野智之氏を中心とした研究グループは、「ビワコツボカムリ」が1918年に新種として記載された時のタイプ標本が失われていたため、過去の別の標本から詳細な再記載をし、ネオタイプを指定しました。通常、タイプ標本の中から、1個体だけを「ホロタイプ」として最も重要な基準標本に指定します。ところが古い論文の場合、これらタイプ標本の指定がなかったり、保管されているはずの場所になかったり、時には災害にあってタイプ標本が失われていたりすることがあります。そのような時に、新たに選びなおされるタイプ標本が「ネオタイプ」です。

ネオタイプの指定は、種の基準となる標本を新たに決めることなので、そう簡単ではありません。ビワコツボカムリでも長らく再指定ができませんでした。

タイプ標本が失われたままのビワコツボカムリは、類似した個体が発見されたときに詳細な比較が出来ません。今世紀に入って中国の湖からよく似た個体が発見された際に,別種であることが示せず、ビワコツボカムリは琵琶湖の固有種の地位を失ってしまいました。しかし、1961年にビワコツボカムリであるとされた標本が滋賀県の試験研究機関に保存されていたことから,中国産種との詳しい比較研究を行いました。その結果,中国産種との違いが明らかとなり、改めてビワコツボカムリが琵琶湖固有種である可能性が示されたのです。そして、再記載に使用した標本の中からネオタイプが選定されました。

タイプ標本は,その生物が別の種類とは違うことを最初に示した非常に重要な標本です。だからこそ、気軽に新たなタイプ標本を選ぶことは許されません。記載が曖昧で、タイプ標本も失われた場合、本当にその種が存在していたかもわからなくなってしまいます。生きものの種の定義を守るために、博物館では貴重なタイプ標本をしっかりと管理しています。

*初記載時にはビワコツボカムリと書かれたが、後の図鑑でビワツボカムリと表記が変わった。再記載に際して、改めて正式な和名が「ビワコツボカムリ」とされた。

**タイプ標本の条件は生きものにより「国際動物命名規約」、「国際藻類・菌類・植物命名規約」、「国際原核生物命名規約」のいずれかに従って指定される。今回は「国際動物命名規約」に従っている。

ビワコツボカムリの再記載の詳細を知りたい方はこちら

法政大学プレスリリース(外部リンク:法政大学のプレスリリースページへ移動します)

滋賀県ホームページお知らせ(外部リンク:滋賀県のページへ移動します)

タイプ標本に関してより詳しく知りたい方はこちら(びわ博HP内タイプ標本解説ページ)

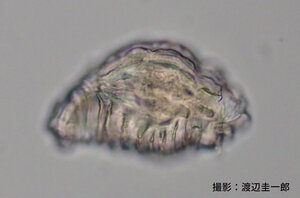

写真1.ビワコツボカムリの写真。殻の後方が細長く伸びるのが特徴。

写真2.ツボカムリの写真。殻の形状がビワコツボカムリと明らかに異なる。

鈴木隆仁 琵琶湖博物館 主任学芸員

淡水カイメン

Sponge

淡水カイメン -本家スポンジ-

水回りの掃除で欠かせない道具で、たくさんの穴が開いたものと言えば?そう、スポンジです。最近ではアニメのキャラクターとして元気に動き回っていたりもしますが、そもそもスポンジはカイメンと言う動物を指す言葉です。琵琶湖にも生息しているカイメンは、掃除用スポンジとは違った形で、水中の掃除屋として活躍しています。

カイメンは動物ですが、基本的に動き回ることはなく、岩などの表面をコケのように覆っています。表面に多くの凹凸があったり、時に円柱のように立ち上がったりすることもあります。こうした立体的な構造は、骨片を足場に細胞が緩く繋がってつくられています。骨片の材料はタンパク質だったり、ガラス質だったりとさまざまです。古くはカイメンから骨片だけを取り出して、今のようにスポンジとして使っていました。そして、この骨片を模して造られたのが今一般家庭でも使われているプラスチックのスポンジです。今でも高級な体洗い用スポンジや化粧用スポンジには天然のカイメンの骨片が使われていることがあります。

琵琶湖のカイメンは、ヨシや、取水口の金網、漁業用の網、橋脚の土台などの表面を覆うように付着しています。体の表面全体には、細かい穴が開いています。そこから水を吸い込んで、水中の小さなプランクトンや有機物をこしとって食べ、大きな穴からまとめて排水します。カイメンがろ過によって食事を行うことで、水質の浄化に役立っています。しかし時に増えすぎて、網目を塞いでしまい、問題になることもあります。

カイメン自体がろ過をすることに加え、カイメンの上に生息するミズミミズやテングミミズの仲間も水の浄化に貢献しています。カイメンの表面についたゴミを取り除くことで、カイメンのろ過力の維持やカイメンが食べられなかったサイズの有機物の分解にも役立っている可能性があります。琵琶湖のカイメンは他の生きものと協力もしつつ、日々、琵琶湖の掃除をしているのです。

動画1. 水を吐き出す淡水カイメン。水中の微粒子の動きから、大きくあいた穴から水が吐き出されているのがわかる。

動画2. 海綿の上をはい回り、珪藻などを食べるテングミミズの仲間。

写真1.ヨシの表面を覆った淡水カイメン。

写真2.ヨシに付着したカイメンの表面の拡大。黄色い球体は芽球と呼ばれる休眠用の細胞の集合体。

鈴木隆仁 琵琶湖博物館 主任学芸員

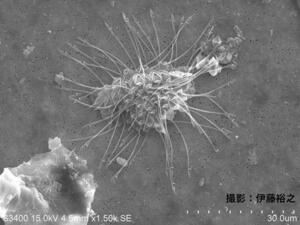

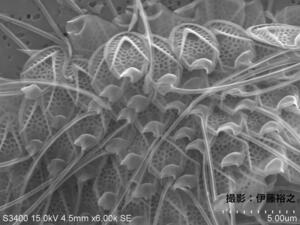

マロモナスとシヌラ

Mallomonas & Synura

マロモナスとシヌラ -ウロコで覆われた植物プランクトン-

早春から晩春にかけて琵琶湖でよく見かけ、浄水場でも要注意とされる植物プランクトンに、黄金色藻類のマロモナス(写真1)とシヌラ(写真4)がいます。一見まるで違う姿をした植物プランクトンですが、その表面に意外な共通点を持っています。

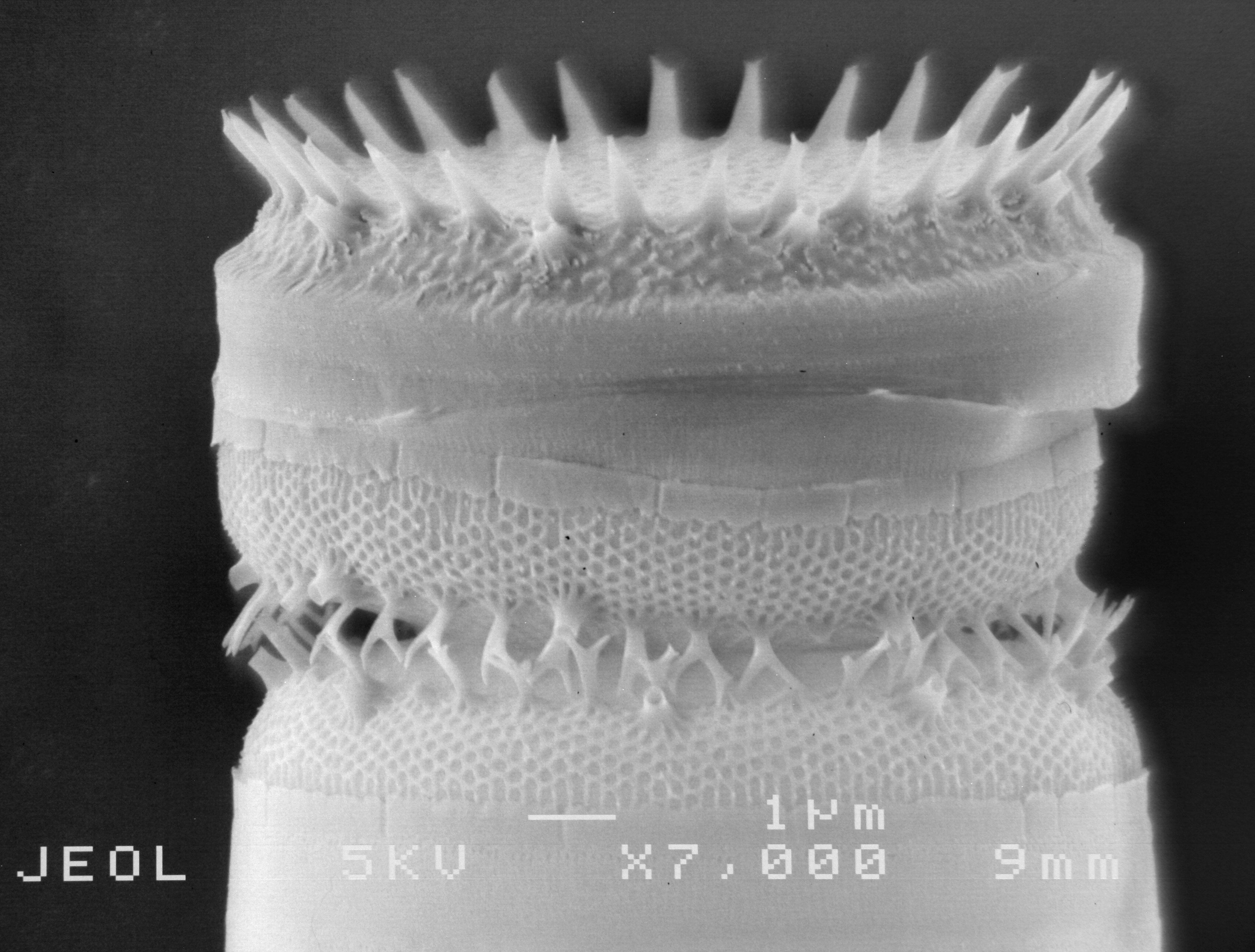

マロモナス(和名:ミノヒゲムシ)は、単細胞性で、体の前に伸ばした鞭毛を使ってゆっくり泳いでいます。顕微鏡を使ってよく観察すると、イガ栗のように体の周りに長い剛刺を持っていて触ると痛そうです。なかなか止まってくれないので、ゆっくり観察するのは難しいのですが、剛刺とは別に、体の表面が短く細かい毛のようなもので覆われているように見えます(写真1)。普通の顕微鏡では小さすぎて見ることが出来ませんが、走査型電子顕微鏡という特殊な顕微鏡を使うと、写真2のような姿を観察することができます。体全体がケイ酸質(ガラス質)のウロコ(鱗片【りんぺん】)で覆われていて、その鱗片が毛のように見えていたのです。マロモナスの仲間は、この鱗片と剛刺の形を詳しく観察しないと種類がわからないという厄介者です。

シヌラ(和名:モトヨセヒゲムシ)は、十数個から数十個の褐色の卵形の細胞が、後端部でお互いにくっついて球体または楕円体の塊(群体)をつくっています。この群体が、ころころと回転しながら水中を泳いでいるのを観察することができます。群体をつくる各個々の細胞を、走査型電子顕微鏡を使って詳しく観察すると、マロモナスと同じようにケイ酸質(ガラス質)のウロコ(鱗片)で覆われているのが分かります(写真5)。マロモナスと違い長い剛刺はありませんが、各鱗片にはトゲがついています。シヌラの仲間も、走査型電子顕微鏡を使って鱗片の形を観察しなければ、種類が分からないという厄介者です。

これらの鱗片や剛刺は、動物プランクトンや小魚に食べられないようにする作戦かもしれません。なお、この2つの藻類の仲間は、増殖すると水に生ぐさいにおい(魚臭)をつけることが、世界的に知られています。浄水場では、琵琶湖で赤潮の原因となる同じ黄金色藻類のウログレナとともに、水に魚臭をつける厄介者として、常にその動向を監視しています。

写真1.マロモナスの光学顕微鏡写真 細胞の表面を、瓦状に並んだ鱗片や長い剛毛が覆っています。

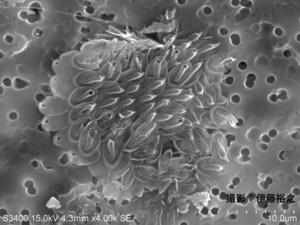

写真2.マロモナスの走査型電子顕微鏡写真(写真1とは別の種類)

写真3.マロモナスの走査型電子顕微鏡写真(写真2の拡大図)

写真4.シヌラの光学顕微鏡写真とげを持つ鱗片で覆われた細胞が十数個から数十個が後端を寄せて集まって群体を作っています。

写真5.シヌラの走査型電子顕微鏡写真(写真4とは別の種類)

写真6.シヌラの走査型電子顕微鏡写真(写真5の1細胞の拡大図)

根来健 琵琶湖博物館 特別研究員

ミクロセイラ・ウォーレイ

Microseira wollei

ミクロセイラ・ウォーレイ -いつの間にか湖底にはびこる-

池や湖で、1種あるいは数種のラン藻(シアノバクテリア)が大発生することがあります。これをラン藻のブルーム(英語で「花ざかり」の意味)と呼びます。細胞内に浮き袋(ガス胞)をもつラン藻が大発生すると、水面付近に浮いてきて集まり、水面を緑色に染めます。これがアオコです。琵琶湖ではここ数年、様々な種類のラン藻によるアオコが入れかわり立ちかわり発生するようになり、関係者を悩ませています。

琵琶湖南湖の表層で様々なラン藻が覇を競っているその頃、湖底でもあるラン藻が密かに増加し、湖底の広い範囲を覆っていました。ミクロセイラ・ウォーレイのブルームです。太く糸状に連なった細胞は分厚い粘質のサヤにおおわれ、また毒をもつことがあり動物に食べられにくいことが、はびこる原因だと考えられています。釣りをしているとよく、ルアーなどに引っかかってきます。釣り人には、そのぬめりと色からノリの佃煮にたとえられます。

ミクロセイラ・ウォーレイが琵琶湖南湖の湖底に広がっていることに、研究者が初めて気づいたのが2012年です。近年まれに見るほど水草が少なかったこの年、南湖の何カ所かの湖底で、ミクロセイラ・ウォーレイの大発生が見られました。ただし、この年に初めて大発生したのか、それまで水草のせいで目立たなかっただけなのかは、分かりません。

ミクロセイラ・ウォーレイのブルームは、北米では100年以上前から問題になっていました。しかし近年、オーストラリア、日本、韓国などでも次々と大発生が報告されています。本種は北米から世界に広がった侵略的外来生物なのでしょうか?実は遺伝子の解析から、ミクロセイラ・ウォーレイは、遺伝的にきわめて多様な種複合体であることがわかってきました。国ごとにそれぞれ系統が異なり、またアメリカには少なくとも2種が存在するようです。しかし形態的にはほとんど見分けがつきません。ただし日本のものと韓国のものは遺伝的にも近いそうです。地域ごとに異なる系統だとすれば、それぞれの地域の在来種なのでしょうか?だとすれば、世界同時多発的に大発生しているのはなぜでしょうか?謎は深まるばかりです。

動画1. 琵琶湖の湖底を覆ったミクロセイラ・ウォーレイの様子。

写真1.ミクロセイラ・ウォーレイの顕微鏡写真。

大塚 泰介 琵琶湖博物館 総括学芸員

寄生性ツリガネムシ

Epistylis

寄生性ツリガネムシ -引っ越し時は緊急脱出-

ミジンコやケンミジンコを観察していると、まれに本来、何もないはずの部位に謎の突起を持った個体や、カビてしまったかのように全身がモサモサとした個体が得られることがあります。それが緑色や褐色ならば、すぐに藻類が付着しているのだと気づきます。しかし、透明なこともよくあります。透明な謎の突起の先端の方を見てみると、何やら毛を使って水流を起こしている様子が観察できることがあります。実は、単細胞生物のツリガネムシが、ミジンコやケンミジンコの甲羅を足場代わりにして生活をしているのです。

多くのツリガネムシは、石や植物に張り付いて生活しています。ミジンコやケンミジンコに寄生するツリガネムシも同様に、彼らの甲殻に張り付きます。甲殻も一見しっかりとした足場で、さらに宿主について移動までできるので、ツリガネムシにとって圧倒的に有利に思えますが、ひとつ大きな問題があります。『脱皮』です。

ミジンコやケンミジンコは昆虫と同じ節足動物門に属しており、成長のたびに甲殻を脱ぎ捨てる脱皮を行います。ミジンコは種と環境にもよりますが、およそ2~4日に一度のペースで脱皮をします。せっかく移動する足場を手に入れたのに、数日後には水の底へ脱ぎ捨てられしまうわけです。そこで取り残されないように、ツリガネムシたちは緊急脱出の手段を得ました。通常のツリガネムシは環境が悪化すると、口にある食事用の繊毛をしまい、逆側に移動用の繊毛を生やして、軸を切り離して泳ぎだします。「しまう」「出す」「切る」の3段階です。しかし寄生性ツリガネムシの場合、これでは時間がかかり、脱皮した宿主に置いて行かれてしまいます。寄生性のツリガネムシは宿主の動きが止まった瞬間、つまり脱皮で脱ぎ捨てられたか死亡した瞬間に、食事用の繊毛をそのまま移動用に使って、しかもねじり切るようにして軸を切り離します。「切る」の1段階まで短縮した上に、強引にねじり切ることによってさらに時間を短縮しているのです。

緊急脱出の後は、動き回るミジンコたちの甲殻に再び張り付かなければなりません。はたしてどのようにしてミジンコの甲殻に再びたどり着くのか、まだわかっていません。しかもどうやらお気に入りの部位まであるようです。まだまだ研究の興味は尽きません。

動画1. アミメネコゼミジンコから脱出するツリガネムシ。

写真1.全身にツリガネムシの付いたアミメネコゼミジンコ。

写真2.頭部の拡大。

写真3.ヨシ表面を覆うツリガネムシたち。

鈴木 隆仁 琵琶湖博物館 主任学芸員

フトオケブカミジンコ

Ilyocryptus

フトオケブカミジンコ -はい回るミジンコ-

プランクトンは、水中を浮遊しながら生活している生物の総称です。ミジンコはその代名詞とも言えます。しかし、全てのミジンコが、浮遊生活をしているわけではありません。水田の土を浅くすくって観察してみると、いろいろな生きものがはい回っているのが観察できます。彼らはベントス(底棲生物)と呼ばれ、その中にもミジンコの仲間も含まれています。少し詳しい人ならば、それってカイミジンコのことでは?と思うかもしれません。カイミジンコは貝虫(かいむし)綱と呼ばれるグループに属し、大部分がベントスで、鰓脚(さいきゃく)綱に属するミジンコとは、実は系統的にはかなり離れたグループです。しかし、正真正銘のミジンコの仲間にもベントスがいるのです。

ミジンコ類の多くは、体の左右に腕のように突き出した第二触角を同時にばたつかせて泳ぎます。これに対して、フトオケブカミジンコは第二触角を交互に動かして、匍匐(ほふく)前進のようにして水底を這います。這いやすくするためなのか、プランクトン性のミジンコ類に比べて第二触角の先端部分が長く、複雑に分岐しています。これだけでも毛深く見えるのですが、本当に毛深いのは殻の腹側です。ミジンコ類の殻はお腹部分で左右に分かれていて、フトオケブカミジンコはその縁の部分に多くのトゲを持っています。突き出したトゲは、一見すると這いまわるのに邪魔になりそうです。しかし、コイ科魚類など水底の生物の捕食者は、泥を吸い上げるようにして捕食することを考えると、このトゲが水底の藻に絡みついて、捕食から逃れるアンカーのような役割をしているのかもしれません。

フトオケブカミジンコに限りませんが、田んぼなどの酸素が不足しがちな環境に住むミジンコ類は赤みがかっていることがあります。この赤色、実は私たち人間の赤血球に含まれるのと同じ、ヘモグロビンによるものです。ケブカミジンコは赤血球をもっていませんが、全身にヘモグロビンを蓄えることで、酸素の少なくなりがちな水底でも効率よく呼吸することができるのです。

あえて泳ぐことを止めて這いまわる生活を選んだフトオケブカミジンコの姿は、泳ぐミジンコと比べて特徴的なものになっています。なぜそうなったのか、実際役に立っているのか、未知のところが多いです。よく知られていそうなミジンコ類でも、まだまだ調べることはたくさんあります。

写真1.フトオケブカミジンコの仲間の写真。写真2のカブトミジンコと比べるとトゲが多いことがわかる。

写真2. プランクトン性のカブトミジンコの写真。

鈴木 隆仁 琵琶湖博物館 主任学芸員

アメーバ

Amoeba

アメーバ -細胞にもホネがある-

単細胞の生きものは数多くいますが、その中でも細胞そのものがダイナミックに形を変えて動く生きものと言えば、そう、アメーバです。時に平たく滑らかに、時にイガグリのようにトゲトゲしく、刻一刻と形を変えて移動、捕食する姿からは目が離せません。

さて、せん毛もべん毛もなく、ただの袋でしかないアメーバの細胞はいったいどうやって自由に形を変えているのでしょうか。その秘密は細胞膜のすぐ内側に存在する、細胞骨格という繊維状のタンパク質にあります。細胞骨格は単細胞生物に限らず、人も含めて細胞を持つ生きものであれば皆持っています。まさに骨格として細胞の形を保つもの、核などの細胞小器官を保持するもの、鉄道網のように細胞内の物質輸送のレールとなるもの、そして伸び縮みして形の変化を作り出すものなど、多くの役割を持ちます。

細胞骨格を作るタンパク質の中でも「アクチン」、「ミオシン」、そして「チューブリン」がアメーバの運動にとって重要です。アメーバの細胞は捕食や移動のために、仮足と呼ばれる突起を縦横無尽に伸ばします。仮足の先端部分で足場となり細胞を伸ばす働きをもっているのがアクチンです。仮足以外の部分では、アクチンとミオシンが結合した「アクトミオシン」が、仮足以外の部分を縮めることで、細胞質を仮足側へ送り込み、仮足を伸ばす手伝いをします。このアクトミオシンは人の筋肉を収縮させる筋原繊維としても働いています。チューブリンは集まって微小管と言う繊維を作り、伸ばしたい方向にある仮足をささえることで、伸ばす方向を制御しています。

こうしてアメーバは細胞内にあるタンパク質の骨格をうまく使うことで、細胞の形を自在に変えて生活しています。そして、細胞骨格をつくるタンパク質は人の細胞で使われています。実際、人の血液に含まれる白血球の中には、アメーバのように動いてバクテリアなどを食べて殺す細胞があります。人とアメーバ、系統的に考えればものすごくかけ離れた生きものですが、実は同じ仕組みが使われていたりするのです。

動画1.テトラヒメナを捕食するアメーバ

写真1.アメーバの仲間の写真。出っ張っている部分が仮足。

鈴木 隆仁 琵琶湖博物館 主任学芸員

ビワクンショウモ

Pediastrum biwae

ビワクンショウモ -琵琶湖の固有種?-

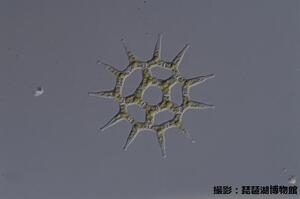

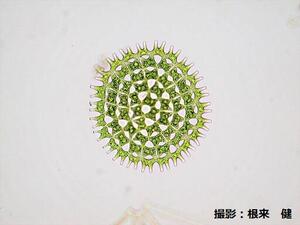

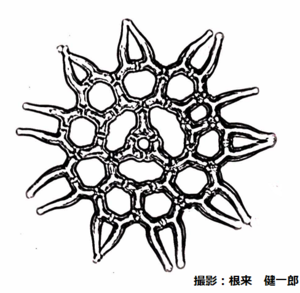

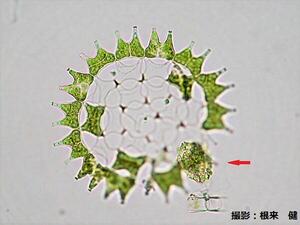

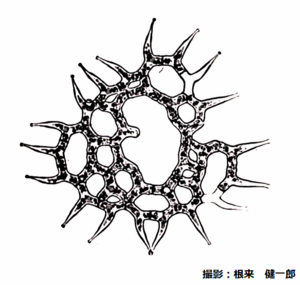

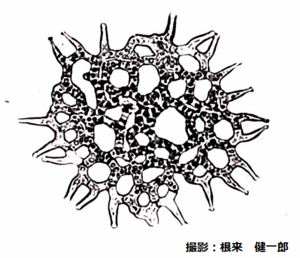

琵琶湖のプランクトンとしてよく知られているのがクンショウモです。一定数(8、16、32、64のいずれか)の細胞が平面状に集まって勲章のような群体を形作っていてとてもきれいです。周辺の細胞に角が1本あるヒトヅノクンショウモ(写真1)や、2本あるフタヅノクンショウモ(写真2)などがあります。

琵琶湖には、角が1本のクンショウモのなかで、周縁部の隣り合う細胞の角が湾曲して2本ずつ向かい合い、あたかもフタヅノクンショウモと見まがう種類がいます。1954年に故根来健一郎博士によってビワコクンショウモPediastrum biwaeと命名されました(写真3)。その後、なぜかコがとれてビワクンショウモと呼ばれるようになりました。

ビワクンショウモは、琵琶湖、余呉湖、そして琵琶湖の水が流れ出る宇治川・淀川でしか観察されないこと、古琵琶湖の地層中からも同様の化石が見つかることから、琵琶湖の固有種と考えられていました。ところが近年、日本各地の湖沼ばかりならず、韓国、タイ、フィリピンなどからも報告されています。しかし、琵琶湖でも最近、外国産のプランクトンが突如として増えることが観察されています。もしかすると最近になって人間に運ばれて広まっただけかもしれません。ビワクンショウモは花粉と同じスポロポレニンという成分を持ち、よく微化石として残ります。だからそれらの地域や国々で、湖の底にたまってできた地層をよく調べれば、もともとそこにいたかどうかを知ることができるはずです。

クンショウモの娘群体は、親細胞ひとつひとつの中で一定数に分裂した後、塊となって親細胞から出てきます。娘群体は揺れ動きながら徐々に平面上に並んでいき、親と同じ整然とした形になります(写真4)。自分が並ぶ位置がどうしてわかるのだろうと観察していて不思議に思います。

1970年代の後半、ビワクンショウモの奇形が観察されるようになりました。一部の細胞が欠けている個体や、並び方がいびつになった個体が、出現数の7割程度にも達するようになりました(写真5)。琵琶湖南湖の富栄養化や化学物質による汚染が原因と疑われました。その後、ビワクンショウモは急速に琵琶湖から姿を消し、絶滅したのではと噂されるに至りましたが、2000年頃から再び観察されるようになっています。

写真1.ヒトヅノクンショウモ。

写真2. フタヅノクンショウモ。

写真3-1. ビワクンショウモ。

写真3-2.ビワクンショウモ。

写真4.フタヅノクンショウモ。矢印部分に娘群体がいる。

写真5-1.一部の細胞が抜け、いびつな形になったビワクンショウモ。

写真5-2.一部の細胞が抜け、いびつな形になったビワクンショウモ。

根来 健 琵琶湖博物館 特別研究員

大塚泰介 琵琶湖博物館 統括学芸員

カラヒゲムシ

Trachelomonas

カラヒゲムシ -殻を持ったミドリムシ-

教科書にもよく出ているミドリムシですが、このミドリムシ藻類には、最近健康食品としても有名になったユーグレナ(Euglena)の他にも、団扇のような形をしたウチワヒゲムシ、全身を殻で覆われたカラヒゲムシなど、さまざまな形をしたミドリムシがいます。今回は、その中でもカラヒゲムシの生態に迫ってみます。

カラヒゲムシの仲間は赤い眼点を持ち、光合成を行ない、べん毛で移動すると言うミドリムシの基本的な形質を持っています。体長はおよそ20~50μmほどであり、一般的なユーグレナ属のミドリムシに比べて半分以下のサイズしかありません。カラヒゲムシはべん毛を激しく動かすことで、素早く泳ぐことができます。全身が殻で覆われているのにどうやってべん毛で泳ぐのかと思うかもしれませんが、殻にはちゃんとべん毛がでるための穴が開いており、種によってはわざわざその周囲にエリと呼ばれる構造をもっていたりもします。 カラヒゲムシの特徴である殻は、種によってさまざまな形をしています。エリの有無だけでなく、オーソドックスな楕円形、そろばんの玉のように広がった紡錘形、それに加えて色の強弱、殻表面の突起の有無など、そのバリエーションは驚くほど豊かです。殻の色は水中の金属イオンの影響も受けると言われています。

カラヒゲムシの殻は身を守る強力な防具ですが、その硬さゆえに問題になるのが分裂のときです。ガラス質でできた殻を持つケイソウ類は、殻を弁当箱のように蓋と底に分け、それぞれが相補的な殻をつくることで、スムーズに二分裂できるようになっています。一方、カラヒゲムシの殻に切れ目は見つかりません。唯一開いているのは、べん毛を出すための細い穴だけです。どうやって分裂しているのでしょうか? 分裂の様子を観察してみると、殻の内部で分裂した後に、穴側にいる細胞が、絞り出されるようにこの穴を通って出てきます。出てきた細胞は自分の周りに新たな殻を造り上げます。その繰り返しによって増殖していくのです。

カラヒゲムシの殻の穴は、べん毛だけ出すには確かに十分な大きさですが、細胞が出てくるには小さく、難産が予想され心配になります。殻という防御手段を持つのも楽ではないようです。

写真1. 一般的なミドリムシ(Euglena)。

写真2.カラヒゲムシの仲間。トゲの付いた楕円の殻の内部に赤い眼点と葉緑体をもった細胞が見える。

写真3. 楕円形のカラヒゲムシの仲間。

写真4. 紡錘形のカラヒゲムシの仲間。

写真5. エリをもったカラヒゲムシの仲間。下側の出っ張った部分がエリ。

鈴木隆仁 琵琶湖博物館 主任学芸員

コレプス

Coleps

コレプス -水中の掃除屋-

プランクトンのどの種がどれだけ出現していたかのデータを得るためには、いかに採集から観察までの時間を短くするかが勝負になってきます。分裂により素早く増殖するセンモウチュウや、酸欠ですぐ死んでしまう大型の甲殻類は、1日と待たずに出現数が変化してしまうからです。特に死んだ生物をエサにして育つセンモウチュウの増殖っぷりは、すさまじいものがあります。体長わずか50μmほどのセンモウチュウの仲間、コレプス(タルガタゾウリムシ)は、ミジンコやケンミジンコの死骸を食べて、数日でシャーレを埋め尽くすほどの量になることがあり、観察をする上で天敵となりうる生きものです。

しかしコレプスは琵琶湖の中で、なくてはならない重要な役割を果たしています。コレプスのような生物の死骸を食べる生きものは腐食性生物(ふしょくせいせいぶつ)と呼ばれています。腐食性生物は死骸を消化し、その排泄物をさらにバクテリアが分解し、生じた無機物を栄養として植物プランクトンが育ちます。つまりコレプスなどの腐食性生物は、食物連鎖の上位へ移動した物質を、再び下位の生物へ戻して循環させていく働きをしているのです。

先に死骸を食べると説明しましたが、コレプスは別に相手の死亡診断書を取ってから、おもむろに食べ始めるわけではありません。傷つき、弱って、コレプスを振り払えなくなった動物プランクトンは、すでに獲物というわけです。固い殻に覆われたミジンコやケンミジンコでも、殻の中へ侵入できれば、あっという間に中身を消化吸収して増殖し、半日もしないうちにミジンコの殻の中で数十匹がうごめいていることもよくあります。その殻の中身をよく見ていると、消化管も、複眼もなくなり、細い触角の先端すら内側は空になって、固い殻を残して内側からすっかり食べつくされていることがわかります。やや気が早いところはあるものの、コレプスは間違いなく超一流の掃除屋として、水域の物質循環に貢献しているのです。

動画1.ケンミジンコの死骸を食べる腐食性センモウチュウ。触角まで侵入しているのがわかる。

写真1. コレプスの仲間。表面に網目状になった殻を持っている。

鈴木隆仁 琵琶湖博物館 主任学芸員

プラナリア

Planarian

プラナリア -再生だけじゃない-

扁形(へんけい)動物門、有棒状体(ゆうぼうじょうたい)綱、と言われても、ほとんどの読者には聞き覚えがないかもしれません。しかし、プラナリアの仲間と言えば、ピンとくるのではないでしょうか。教科書で再生する生きものとしてよく出てくる矢印型のあいつです。

再生能力が目立ちますが、他にも珍しい点の多い生きものです。例えば、プラナリアの仲間は、多細胞生物ですが、一生を通して繊毛(せんもう)で移動をおこないます。多細胞生物でも幼生期には繊毛で移動する生物は多いですが、成体になっても繊毛で移動するのは他にはワムシやイタチムシなどごく小型の動物だけです。ミクロの世界では水はねばっこいので、繊毛で水をかきわけるようにして移動することができます。しかし大きくなるにつれて、繊毛では力不足になり、体をうねらせて泳いだり、脚で這う方が有利になります。なぜけっこう大きなプラナリアも繊毛で移動するのか、ちょっと不思議です。

繁殖も特徴的です。プラナリアの繁殖には、分裂と産卵の2種類があります。一部のプラナリアは基本的に分裂で繁殖し、体内に卵巣や精巣を持っていません。しかし、産卵可能なプラナリアをエサとして与えると卵や精子を作り、有性生殖を始めます。これはエサとなったプラナリアの中に卵巣や精巣を作る「引き金」となる物質が入っており、それに反応するためです。自前の「引き金」は失われても、卵巣や精巣を作る能力は残っているというわけです。有性生殖は遺伝的バリエーションを増やし、生存確率を上げるために重要であると言われています。しかし、有性生殖では個体数が殖えるまでに時間がかかるうえ、有性化したプラナリアは分裂を止めてしまうことも知られています。自然界でこうした有性化がどの程度起きているかは不明ですが、有性生殖の可能性を残しつつ、普段は分裂により素早く増殖することができるという点で有効なのかもしれません。

実は再生する以外にも特異な生き方をしているプラナリア、観察する機会があればぜひ、その動きや繁殖方法にも注目してみてください。

写真1. アメリカナミウズムシの写真。各地で増えている外来種のプラナリア。繊毛を使い、滑るように移動する。

写真2. アメリカナミウズムシの複合卵。右のヒモのようなパーツで岩などに張り付く。固い殻の中には複数の卵が入っている。

鈴木隆仁 琵琶湖博物館 主任学芸員

プランクトンではないものたち

Non-planktonic THINGS

プランクトンではないものたち -生物から無生物まで -

プランクトンの観察は各地で行われていて、琵琶湖博物館でも人気の実習のひとつです。プランクトン観察と銘打っていますが、実際のところは「プランクトンネットに引っ掛かってくる微小なものたちの観察」です。水中に漂って生活しているプランクトン以外にも、偶然巻き上げられた湖底の生物(ベントス)や、水中や陸上の植物の欠けらなども入ってきます。今回はプランクトン観察でよく見つかる、「プランクトンではないものたち」を紹介していきます。

・気泡

写真1.気泡

泡と生きものを見間違えることがあるのか?と思うかもしれませんが、意外に曲者です。光の屈折の都合で外周が殻のように黒く見え、ガラスと接している面には蒸気で細胞や皮膚のような模様が現れます(写真1)。外周の黒く屈折した部分が特徴的なので、そこが見分けるポイントです。

・花粉

写真2.マツの花粉

花粉は植物の種類によって、それぞれ特徴的な形をしています。写真2はマツの仲間の花粉です。

・植物片

写真3.植物の破片

写真4.植物の葉の表面にある毛、星状毛(せいじょうもう)

陸上植物の一部をプランクトンと見間違うこともあります。表皮の一部がはがれて硬い細胞壁だけになっていたり、葉の表面の毛がこぼれ落ちていたりと様々です。

・動物片

写真5. マミズクラゲの触手の破片(上部の透明な部分)

写真6. 蝶または蛾の鱗片(鱗粉)

写真7. 淡水カイメンの骨片

何かの動物の一部があたかも単独で生きもののように見えてしまうものです。写真5のミミズのようなものはマミズクラゲの触手が切れたもの、写真6の植物の葉のようなものは蝶や蛾の翅(はね)についている鱗片(鱗粉)、写真7の細いトゲのようなものは、カイメンを支えている骨片(こっぺん)という組織の一部です。

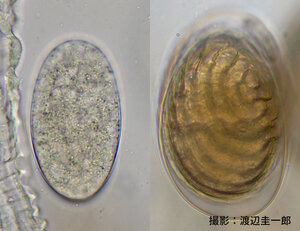

・微小生物の卵や休眠卵

写真8. オオマリコケムシの休芽

写真9. ミジンコの耐久卵

写真10. ワムシの卵

写真11. ケンミジンコの貯精嚢

写真12. 淡水カイメンの芽球(休眠用の細胞塊)(オレンジ色の球体部分)

微小な生物の卵や種は,種類によってさまざまな形の殻に覆われるため、一見すると何か気づきにくくなります。多数のトゲが出たコケムシの休芽(写真9)や、鞘(さや)に覆われたミジンコの耐久卵(写真10)などがよくみられます。ケンミジンコの貯精嚢(ちょせいのう)のように一見すると植物のように見えるものもあり(写真11)、判別はなかなかに困難です。カイメンの芽球もよく見つかり、謎の卵として扱われます。

図鑑の通りではない生きものの姿を知ることができるのも、実際の顕微鏡観察ならではの醍醐味です。

鈴木隆仁 琵琶湖博物館 主任学芸員

根来 健 琵琶湖博物館 特別研究員

ミミズ

Oligochaeta

ミミズ - 水質浄化に関わる小さなミミズたち -

「いい土にはミミズがいる」とか「いい土を作りたければミミズを入れろ」など、土つくりに定評があるミミズですが、実はいい水にもミミズが関わっています。

一般にミミズと言われるのは、環形動物(かんけいどうぶつ)門の貧毛綱(ひんもうこう)に属する動物です。節のあるチューブ状の身体が特徴で、貧毛といっても、体表面には目立たない短い剛毛(ごうもう)が複数あり、それを周囲にひっかけて移動します。よく見かける陸生のフトミミズ類は多くが体長10cmほどですが、ジュズイミミズ科のハッタミミズには1m近くまで伸びる個体もいます。一方、水生ミミズ類には小型のものが多く、よく知られるイトミミズ類は数cm以下です。

今回紹介するミズミミズ類はイトミミズ類よりさらに小さく、1cmにも満たないものがほとんどです。水底の泥の表面にいる個体もいますが、泥だけでなく、ヨシや水草の表面、時には淡水カイメンの表面にも現れます。多くが透明な身体を持ち、陸生ミミズに比べて剛毛がはっきり見えるのが特徴です。身体が非常に再生力が強く、真っ二つになった場合、フトミミズが頭側からしか再生できないのに対し、ミズミミズ類は両側から再生して2個体になります。種によっては分裂で増えるほどです。そして彼らもまた、水中の有機物を食べて消化し、糞として沈殿させ、バクテリアが分解しやすいようにしています。特にカイメンの表面に現れるミミズ類はカイメンと共生していると言われており、カイメンの表面に付いたゴミを食べることで、カイメンの表面をきれいに保ち、ろ過を助けているようです。ヨシの表面でも、ユスリカが幼虫時代に住んでいた棲管(せいかん)を食べている様子が観察されています。ユスリカの棲管は周辺の有機物を固めて作っているので、ユスリカがまとめて、それをミミズが処理しているわけです。

陸上でも水中でも、ミミズたちは有機物の分解に欠かせない存在のようです。

動画1.マミズクラゲのポリプに頭から食べられているミズミミズ。

動画2.カイメンの表面に共生するテングミズミミズの仲間。

写真1.マミズクラゲのポリプから逃げ出した動画1のミズミミズ。なくなってしまった頭部(矢印部分)は、そのうち再生してくる。

写真2.ヨシの上をはうテングミズミミズの仲間。天狗の鼻ように頭からは長く触角が伸びる。

鈴木隆仁 琵琶湖博物館 主任学芸員

コケムシ

Bryozoa

コケムシ - 特殊な触手 -

「触手(しょくしゅ)」と言えば、どのようなものを思い浮かべますか?およそ細長くてアームのように自在に動かせ、イソギンチャクやクラゲのような毒を持っていたり、タコやイカのように力強く相手を捕まえたりといったものをイメージするのではないでしょうか。今回紹介する「コケムシ」も、触手を利用して餌を捕るタイプの生きものです。しかし、その触手には毒もなければ、餌を抑え込むパワフルさもありません。どうやって餌を捕っているのでしょうか。

コケムシは淡水や海水に住む付着性の動物です。淡水のオオマリコケムシのように、自分で足場となるものを分泌する場合もありますが、多くの場合、岩や植物などに付着して群体をつくり、その表面をまるでコケのようにおおうことから、コケムシと名付けられました。

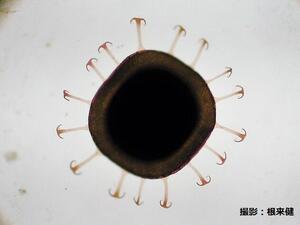

時に大きな岩の表面を覆いつくすほどの巨大な群体をつくるコケムシですが、個虫(こちゅう)と呼ばれる1個体は非常に小さく、1mmほどです。群体は、この小さな個虫が入ったキチン質の殻が連なってできています。琵琶湖で見つかるアカリコケムシでは、紡錘形(ぼうすいけい)の殻が縦に繋がり、ところどころで左右に枝を伸ばすように分岐しながら殖えていきます。

コケムシは触手を用いて捕食を行います。口の周辺に生えた多数の触手を大きく広げ、そこに生えた繊毛(せんもう)によって水流を作り、水中の有機物や藻類を捕捉するのです。口の周辺の繊毛によって水流をつくり捕食する生きものには、単細胞のツリガネムシがいます。ツリガネムシにも群体をつくって大きな水流を作ることで摂食効率を上げる種がいますが、コケムシの場合は群体をつくるだけでなく、さらに触手を広げることで個虫ごとの水流を起こせる範囲を広げ、摂食効率上げているようです。

同じ触手を用いた捕食でも、多様な方法が使われていて、絡みついて捕獲するものだけでなく、触手に生えた繊毛を使って水流を起こすというパターンもあるのです。

写真1.アカリコケムシの群体。飼育シャーレの中で木の枝のように分岐しながら殖えている。

写真2.アカリコケムシの個虫の拡大。繊毛の生えた触手を大きく広げて餌を集めている。根元の胃にあたる部分は食べた植物プランクトンの色が黄色く見えている。

鈴木隆仁 琵琶湖博物館 主任学芸員

群体性ツリガネムシ

Sessilida

群体性ツリガネムシ - 水中のクリスマスツリー -

ヨシの表面、ミドロの森が開けたところにたたずむ真っ白な樹木のようなもの。まるで雪をかぶった木のように見えますが、こう見えて餌も食べる原生「動物」、センモウチュウのなかまのツリガネムシです。

ツリガネムシは鐘(かね)の形をした細胞本体とそこから伸びる一本の軸が、まるで釣り鐘のように見えることからその名が付いています。足場となる岩やヨシから軸を伸ばし、その先端に細胞をつけています。特に足場から上に向かって伸びている様子は、釣る方向が逆じゃないか?と突っ込みを入れたくもなりますが、ここは水中、気にしたら負けです。

ツリガネムシの軸は非常に多様性に富んでいて、属レベルを分ける非常に重要な分類形質(ぶんるいけいしつ)となっています。また、特に軸の「縮む」「縮まない」は重要です。しかも、軸を枝分かれさせながらふえていく群体性ツリガネムシだと、縮む「単位」が変わってくるため、さらに複雑になります。

軸が縮むタイプのツリガネムシでは、軸の中にマイオネームと呼ばれる収縮装置が入っています。このマイオネームが、群体全体でつながっているもの、枝単位で途切れているもの、一見途切れているように見えて実は細くつながっているものなどがあります。また、縮む際にも螺旋(らせん)状になるもの、ジグザグに折りたたまれるものなどさまざまです。しかし、どの方法であっても、天敵におそわれた際に、すばやく縮むことで捕食をまぬがれ、細胞本体が逃げ出すまでの時間稼ぎをします。

そうなるとなぜ動かないグループがあるのか不思議になりますが、実はこの「縮む」という行動には多くのエネルギーが必要です。微小生物はサイズの小ささから細胞内にためられるエネルギーの量が限られます。そのため、あまりにひんぱんに伸び縮みを繰り返すと、エネルギーが足りなくなり餓死してしまうこともあるのです。

軸が縮むのが生存に有利か不利かは、襲われやすさ、自分がため込めるエネルギーの量、分裂の頻度など、様々な条件によって変ってきます。ツリガネムシたちの縮む軸も縮まない軸も、その多様な樹形と同様、それぞれ進化の中で選び取られてきたものなのです。

動画1.ヨシの表面に付着したツリガネムシのコロニー。群体性ではなく単独生活のツリガネムシが多数集まっている

写真1. ヨシの表面に付着した群体性ツリガネムシ

写真2. 典型的なツリガネムシ

写真3. 群体ツリガネムシの一種の拡大写真。軸内部に見えている筋状の部分がマイオネーム

鈴木隆仁 琵琶湖博物館 主任学芸員

ナガイトマキケイソウ と ナガウロコケイソウ

Acanthoceras zachariasii & Urosolenia longiseta

ナガイトマキケイソウとナガウロコケイソウ -大きいのに観察しにくい-

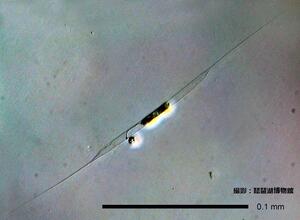

琵琶湖のプランクトンのうち、マイクロアクアリウムで観察できるのは、一部の種にすぎません。主に北湖に分布し、琵琶湖博物館前の南湖ではめったに採集されない種がいます。採集に用いるプランクトンネットの目合い(0.04 mm)よりずっと小さく、ほとんど網目を抜けてしまう種もいます。ところが、南湖に多く、十分に大きくプランクトンネットで採集できるのに、ほとんど見えていない種もいます。今回はそのような「見えない」ケイソウ、ナガイトマキケイソウ(アカントケロス ザカリアシィ)とナガウロコケイソウ(ウロソレニア ロンギセタ)を紹介します。

ナガイトマキケイソウの細胞をおおう「被殻」(ひかく)は糸巻きのような形をしており、その四隅から長いトゲが伸びています。ナガウロコケイソウは細長い筒状の被殻の先に、さらに長いトゲを伸ばしています。いずれもトゲの先まで含めると長さ0.2 mmほどもあります。両種ともケイソウとしては大きい方なのに、なぜ観察できないのでしょうか?

その秘密は、被殻の薄さにあります。ケイソウの被殻は透明でガラスのような材質でできており、光が屈折するので顕微鏡下でよく見えます。ところがナガイトマキケイソウもナガウロコケイソウも被殻がたいへん薄いため、屈折しているのがわかりにくく、普通の顕微鏡で観察してもほとんど発見できません。細胞の中に入っている葉緑体だけは黄緑色に見えるので、100倍以上の倍率でよく観察すればその存在に気づくことができます。しかし、被殻が見えにくいので、はっきりととらえることができません。さらに、私たちがケイソウの殻を詳しく観察するときには薬品処理によるクリーニングを行うのですが、両種ともクリーニングすると、薄くもろい殻がバラバラに壊れてしまいます。実に始末に負えません。

このステルスのようなナガイトマキケイソウやナガウロコケイソウの全体像は、微分干渉顕微鏡を用いるなどしてコントラストを上げると見えてきます。両種とも被殻にウロコのような模様が見えます。これは被殻の側面を形作る「帯片」(たいへん)が、たがいちがいに組み合わさっているからです。

写真1. ナガイトマキケイソウ(アカントケロス ザカリアシィ);微分干渉顕微鏡で撮影

写真2. ナガウロコケイソウ(ウロソレニア ロンギセタ);微分干渉顕微鏡で撮影

大塚泰介 琵琶湖博物館 総括学芸員

シダ

Shida

シダ -休憩は首筋で-

琵琶湖にはシダがいます。シダが生えているのは湖岸では?とか、そういえば琵琶湖でも猛威を振るっている外来アゾラはシダ植物だったな、などと思った人もいるかもしれません。しかし今回紹介するシダは植物のシダではなく、ミジンコの仲間のシダです。

植物と名前が被る例は、「単細胞生物のストケシア」と「花のストケシア」でも紹介しましたが、今回はミジンコの側は学名(原則ラテン語かギリシャ語)、植物側は和名です。日本語っぽく聞こえる外国語のイメージです。いずれにしろ、命名規約的には問題ありません。

シダは体長およそ2ミリメートルのやや大型のミジンコの仲間です。レンズが規則的に並んだ、非常に特徴的な複眼をしており、ロボットであるかのような印象すら受けます。そして、最大の特徴はものに付着する機能が発達していることです。一般的なミジンコ類は浮遊しているプランクトンです。一部のミジンコには水草を挟み込んだり、ひっかかったりして付着生活を行うペリフィトンもいます。シダは後頭部や首筋辺りに付着器(ふちゃくき)と呼ばれる器官を発達させて、ペリフィトン生活をしています。この付着器は粘着性の液体を出すことができ、この液体を使ってヨシの表面などに張り付くことで、泳ぎに労力を使うことなく、一定の位置で餌を捕り続けることができます。

付着力が強ければ、水流があっても容易には外れないという有利さがありますが、天敵に襲われた際に逃げる上では不利です。琵琶湖から採集した付着性のミジンコをガラス容器に入れて観察していると、簡単な付着器しか持たないオカメミジンコはくっついた場所からずり落ちてくることがありますが、シダはぴたりとくっついて動きません。しかし、どちらも離れる時はスムーズに泳ぎだしていきます。シダの付着器は強い付着力を持つだけでなく、即離れることもできると言う絶妙な粘着度合いを実現していることがわかります。

長い進化の中で、まるで工業製品のように計算しつくされたものが、自然の中で出来上がってくるのも、生物の魅力のひとつです。

写真1.シダミジンコ。付着器でシャーレ内のごみに張り付いている。

写真2.正面から見たシダの頭部。中央のミラーボールのような物体が複眼。

鈴木隆仁 琵琶湖博物館 主任学芸員

ワムシ

Rotifera

ワムシ -小さな体で大きなはたらき-

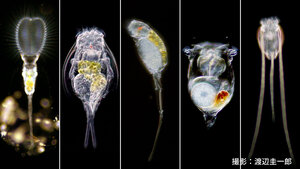

ワムシは主に、淡水に生息する多細胞動物です。頭部に持つ繊毛(せんもう)の動きが車輪のように回転して見えることから輪虫(ワムシ)と呼ばれています。体長は種類により2mmから0.004mmほどで、小さい種類は多細胞生物の中でも最小級です。淡水中では個体数も多く、微小生物を顕微鏡で観察しているとよく見る生き物です。ワムシは湖、池、田んぼだけでなく樹状のコケや土壌中に含まれるわずかな水にも生息しています。そして様々な環境にはそれぞれ様々な種類のワムシが生息しています。ワムシは世界で2000種以上が見つかっています。

一部の種を除いて雄のワムシは普段現れません。雌だけで卵を産み、その卵からはまた雌だけが生まれます(単為生殖(たんいせいしょく))。雌のワムシは生まれてから短い時間で卵を産むことが出来るようになるため、非常に速く増殖し、水中で優占することもよくあります。

それぞれ様々な環境に適応しているワムシですが、水辺の環境は一定ではありません。水温の変化、捕食者の出現、餌生物の食べつくし、時には水が干上がってしまうこともあります。ワムシはこうした環境の変化を、どのように乗り越えるのでしょうか?ワムシはグループにより2種類の異なった方法を持っています。 Monogononta(単生殖巣亜綱(たんせいしょくそうあこう))に属するワムシは環境条件の変化が刺激となり両性生殖をする雌が現れることがあります。両性生殖雌が生んだ卵は、受精せずに発生すると雄になります。この雄が両性生殖雌と交尾を行うことで厚い殻を持つ受精卵が出来ます。この卵は休眠卵と呼ばれ、すぐには孵化しません。卵のまま光や水温などの条件がそろうのを待つことで、環境の変化を乗り越えます。

一方、Bdelloidea(ヒルガタワムシ亜綱)の仲間は、乾燥に対して強い耐性を持っています。水が干上がると体を収縮させ休眠を行い、水分を得ると再び活動を始めます。 様々な環境に生息し、個体数も多いワムシは、魚の稚魚や水生昆虫など他の小さな生きものにとって重要な餌資源にもなっています。最小の多細胞動物ワムシは、水中の生態系を支える大きな力となっているのです。

写真1.色々な形態を持つワムシたち。それぞれ生態も異なる。 左からハナカザリワムシ、ハオリワムシ、オナガワムシ、ドロワムシ、ミツウデワムシ。

写真2.ハネウデワムシの単為生殖雌(左)と両性生殖雌(右)それぞれ雌の生まれる卵と雄の生まれる卵を持っている。

写真3.ハナフサワムシ属の単為生殖卵と休眠卵(受精卵)。

写真4.休眠中のヒルガタワムシ

渡辺圭一郎 琵琶湖の小さな生き物を観察する会 会長

アウラコセイラ

Aulacoseira

アウラコセイラ -バネと棒は同じ種類か?-

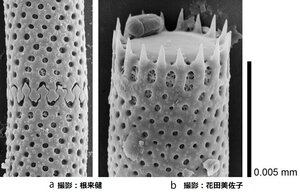

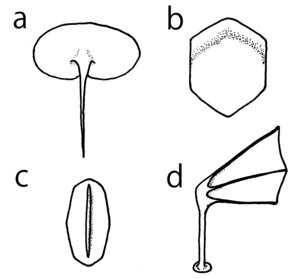

アウラコセイラは、琵琶湖で最もよく見られるケイソウの1つです、琵琶湖のプランクトンとしてよく観察されるのは、『アウラコセイラ・グラヌラータ』、『アウラコセイラ・アムビグア』、『アウラコセイラ・ニッポニカ』の3種です。このうちアウラコセイラ・ニッポニカは琵琶湖の固有種で、冬の北湖でよく見られます。他の2種は世界中に分布し、琵琶湖博物館前の南湖でも、どちらかの種類がほぼ一年中見られます。2種とも湖沼(こしょう)や貯水池で大増殖(ぞうしょく)し、浄水場(じょうすいじょう)で凝集剤(ぎょうしゅうざい)を用いても沈殿(ちんでん)してくれなかったり、ろ過のときに目づまりを起こしたりといった障害を起こすことがあります。

アウラコセイラの細胞は円筒(えんとう)形の被殻(ひかく)におおわれており、そのまわりに並んだ結合棘(けつごうし)と呼ばれる先端(せんたん)の広がったトゲでファスナーがかみ合うようにつながって長い群体をつくります。これだけだと細胞分裂(さいぼうぶんれつ)をくり返すとどこまでも群体が長くなりそうです。しかしやがて細くとがったトゲをもち、隣とかみ合わない分離殻(ぶんりかく)ができ、そこで群体が2つに分かれるので、群体があまり長くなることはありません。

アウラコセイラ・アムビグアには、棒のような直線状群体をつくるものと、バネのようならせん状群体をつくるものがいます。琵琶湖では1980年代以前、ほとんどが直線状の「棒」タイプでしたが、近年ではほとんどがらせん状の「バネ」タイプになっています。この2つのタイプは、遺伝的に異なる別の種類(変種)なのでしょうか?それとも環境によって形が変わるのでしょうか?世界中のケイソウ学者をなやませてきたこの問題が、最近、少しだけ解決に近づきました。らせん状群体を1つずつとって培養(ばいよう)したところ、4つの株の全てで巻きがゆるんで直線状に近づいてきたのです。これは環境によって、直線状群体とらせん状群体が、たがいに変わる可能性を示しています。もっとも、2年近く培養を続けてもまだ完全にまっすぐな群体は現れていませんし、直線状群体かららせん状群体が生じた事例も知られていませんので、まだ証拠としては弱く、さらなる研究が必要です。

写真1.アウラコセイラ3種。a:グラヌラータ、b:アムビグア(らせん状群体)、c:ニッポニカ

写真2.アウラコセイラ・アムビグア被殻の走査電子顕微鏡写真。

a:結合棘で結びついた殻、b:分離殻の細くとがったトゲ

大塚泰介 琵琶湖博物館総括学芸員

根来健 琵琶湖博物館特別研究員

ワムシ2

Rotifera 2

ワムシ2 -食性と咀嚼板-

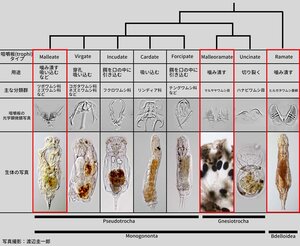

ワムシは種によって様々な食性を持っています。その食性と密接に関係しているのが咀嚼板(そしゃくばん)(trophi)という組織です。咀嚼板は、硬い透明な組織で、種によって様々な形をしています。"咀嚼"板と呼ばれていますがその用途は「咀嚼」だけでなく種によって様々で、「吸い込む」、「引き込む」、「穴をあける」、「切り裂く」などに用いられます。咀嚼板は形によって大きく9種類のタイプに分けられ、淡水性のワムシでは、その内8タイプのどれかに当てはまります(図2)。科や目など、分類群(ぶんるいぐん)ごとに咀嚼板のタイプは決まっているため、咀嚼板のおおまかな形を見るだけでも、科や目が推定できることもあります。また、コガタワムシ科やフクロワムシ科などでは、咀嚼板の細部の形が種ごとに大きく異なっているため、種を判別するための重要な形質として用いられています。

しかし、ワムシの中には、科や目などの分類群が離れていても、咀嚼板の形が似ているものがいます。Malleate、Malleoramate、Ramateタイプの咀嚼板を持つワムシ(図2、赤枠)は、それぞれ分類学的に大きく異なりますが、咀嚼板の形を比べてみると、いずれも肋骨状に見える構造を持っています。実はこの3タイプの咀嚼板を持つワムシは、餌を咀嚼板で噛み潰すという共通点を持っています。肋骨(ろっこつ)状の構造は、餌を噛み潰すことに用いられます。

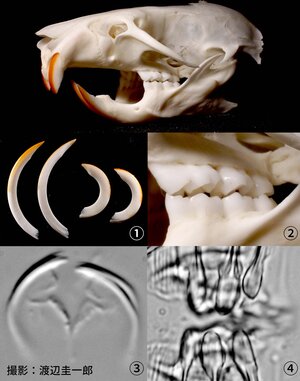

ワムシの咀嚼板と似た構造は、脊椎動物(せきついどうぶつ)の歯にも見られます。Malleate、Malleoramate、Ramateタイプの咀嚼板は脊椎動物の臼歯(きゅうし)に、Uncinataタイプの咀嚼板は切歯(せっし)に、それぞれ機能と形が似ています(図3)。 分類群が遠く離れた生物が、生活の中で同じような機能が求められた結果、同じような構造を持つようになることを収斂進化(しゅうれんしんか)と呼びます。

ワムシには食性が明らかになっていない種類も多くいます。分類群が離れていても、同じような機能を持つ咀嚼板の形は同じような形になるという事は、逆に、近縁な種間での咀嚼板の細部の違いは食性の細かな違いを反映しているのかもしれません。

写真1.ワムシと咀嚼板。咀嚼板は口と胃の間にある。

左シーボルトフクロワムシ、右スクアティネラ属の1種

写真2.咀嚼板のタイプとその一例。

写真2.ドブネズミ歯(①、②)とワムシの咀嚼板(③、④)

①切歯、②臼歯、 ③uncinateタイプ、④Malleoramateタイプ

渡辺圭一郎 琵琶湖の小さな生き物を観察する会 会長

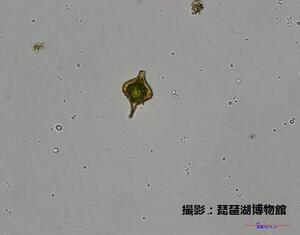

ヌスットオビムシ

Nusuttodinium

ヌスットオビムシ -盗人(ぬすっと)のしわざか!-

植物プランクトンとは、光合成でエネルギーを得ることができるプランクトンのことです。シアノバクテリア(ラン藻(らんそう))以外の植物プランクトンは、細胞の中に光合成のための葉緑体をもっています。葉緑体はもともとシアノバクテリアを、緑藻(りょくそう)や紅藻(こうそう)などの祖先が細胞に取りこんで共生させたものです。この緑藻や紅藻をさらに共生させて葉緑体を手に入れたのが、ミドリムシや珪藻(けいそう)など多くの藻類の祖先です。

渦鞭毛藻(うずべんもうそう)は、ふつう紅藻由来の葉緑体をもっていて、オレンジ色をしています。琵琶湖ではイケツノオビムシCeratium hurundinellaが代表的です。オレンジ色の葉緑体を持たない渦鞭毛藻もいます。葉緑体を失って光合成をやめたものや、新たに珪藻を共生させて葉緑体にしたものなど、実に様々なタイプがあります。

渦鞭毛藻の一種ハダカオビムシGymnodiniumには、青緑色の種類がいることが知られていました。わりと最近になって、湖や池で見られる青緑色のハダカオビムシは自前の葉緑体を失っており、代わりに青緑色のクリプト藻、アオカゲヒゲムシChroomonasを細胞内に取りこんで光合成をさせていることがわかりました。しかもハダカオビムシの細胞分裂(さいぼうぶんれつ)のとき、取り込まれたアオカゲヒゲムシの葉緑体だけが複製され、1か月以上にわたり娘細胞(じょうさいぼう)へと受けつがれていたのです。このように他の藻類から葉緑体を盗み取ることを「盗葉緑体(とうようりょくたい)」と言います。こうした盗人たるハダカオビムシは、2014年にまとめて新属ヌスットオビムシ属Nusuttodiniumに移されました。

このヌスットオビムシ、近年、琵琶湖でも増えています。2020年秋に琵琶湖博物館のバイカルアザラシ水槽(すいそう)の水が青緑色に着色しました。プランクトンネットをひいてみましたが、ほとんど何も入りません。そこで採取した水槽の水に固定液を加えて静かに置き、底に沈んだものを観察したところ、多くのヌスットオビムシが観察されました。このとき発生していたのは0.02 mmほどの小さい種類だったために、ろ過装置ばかりか、プランクトンネットの網の目(0.04mm)まで抜けてしまっていたのですね。

写真1.オレンジ色の葉緑体をもつイケツノオビムシCeratium hirundinella

写真2.琵琶湖で観察されたヌスットオビムシの一種 Nusuttodinium acidotum

大塚泰介 琵琶湖博物館 総括学芸員

根来健 琵琶湖博物館 特別研究員

ヒドラ

Hydora

ヒドラ -意外と動ける-

クラゲやイソギンチャク、サンゴなどの仲間は、刺胞(しほう)と呼ばれる毒針細胞(どくばりさいぼう)を発達させており、「刺胞動物」と呼ばれます。これらの生きものはどこに住んでいるかと問われれば、ほとんどの方は「海」と答えられることでしょう。事実、刺胞動物は海で進化し、現在でもほとんどのグループは海にしかいません。しかし、唯一「ヒドロ虫綱(ひどろむしこう)」と呼ばれるグループの一部だけが淡水(たんすい)への進出に成功しました。

その代表格がヒドラです。ヒドラと言えばゲームでもおなじみですが、元ネタはギリシャ神話に出てくる9つの頭を持つ大蛇(だいじゃ)です。強い毒をもち、頭を何度つぶしても再生して、ヘラクレスを苦戦させました。一方、淡水にいるヒドラはほっそりとしたイソギンチャクのような形をしています。刺胞を備え長く伸びた触手を9つの頭部に見立てて、ヒドラの名が付けられたと言われています。刺胞に毒を備え、再生力が高いあたりも、しっかりと元ネタを踏襲(とうしゅう)しています。

ヒドラのようなイソギンチャク型の形状をポリプと呼びます。ポリプ型の動物はふつう、あまり移動性が高くありません。特に淡水に生息するマミズクラゲやパキコダイリなど他のヒドロ虫となると、ポリプは移動どころか、一度はがれたら二度と再び付着できないほど動けません。

一方でヒドラは非常に活動的です。水槽(すいそう)で飼育して観察していると、水流に乗って流れていくもの、水面に張り付いているもの、一度頭を付けて逆立ちし、足を下ろして前転するかのように移動するものなどさまざまです。なぜこんな動くのに向かない形状なのに、活発に動くことを選んだのか不思議でなりません。

しかし、動けないポリプを持ち、淡水に生息するマミズクラゲは「クラゲ」と言う長距離移動手段を持ち、さらにポリプは複数の頭部を持つ群体になることで、エサを取る範囲を広げています。パキコダイリも巨大な群体を作ることで、集団として餌を集める方法を持っています。単独で生活するヒドラにとって、とかく自分が生きやすいところへ移動することが、生存の上で重要だったのかもしれません。

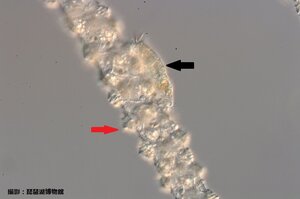

写真1.水流にゆられるグリーンヒドラ。根元は吸盤状になっており、簡単に張り付いたりはがれたりできる。

写真2.ヒドラの触手の拡大。赤色矢印部分に刺胞を発射するセンサーとなる感覚毛が見える。黒色矢印部分は触手表面に寄生しているセンモウチュウ。なぜかこのセンモウチュウ相手には刺胞が発射されない。

鈴木隆仁 琵琶湖博物館 主任学芸員

小さい円盤型の珪藻

Small discoid diatoms

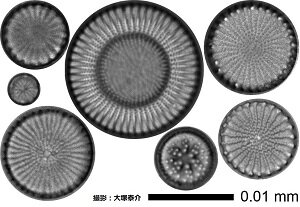

小さい円盤型の珪藻 -冬の南湖の隠れた主役-

「今年の冬は植物プランクトンが少ない」という話を、2022年1月に展示交流員さんから聞きました。マイクロアクアリウムの実体顕微鏡(けんびきょう)の下では、確かに植物プランクトンは少ないように見えました。しかしシャーレの底に焦点(しょうてん)を合わせて倍率を上げてみると、多くのハリケイソウUlnaria japonicaがいました。浄水場(じょうすいじょう)のろ過床(しょう)を目づまりさせる、あのハリケイソウです。太さ0.005 mmほどで、ぬい針(太さ0.7 mm)の1/1 0以下という細さ、見のがされるのも無理はありません。実はこの時期、ハリケイソウは湖水1 mLあたり100細胞(さいぼう)ほども発生していたのですが、ほとんどがプランクトンネットの網(あみ)の目(0.04 mm)を抜(ぬ)けてしまい、わずかにネット上に残ったものだけが観察されていたのです。

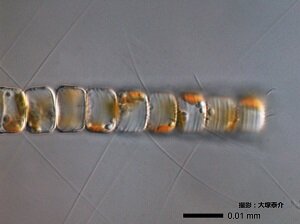

プランクトンネットの網の目をぬけた珪藻(けいそう)は他にもいました。湖水を0.002 mmのフィルターで濃縮(のうしゅく)してみると、小さな円盤(えんばん)状の珪藻が大量にいたのです。その数、ときに1 mLあたり1,000細胞以上。直径は0.01 mmほどのものが多く、プランクトンネットの網目をすりぬけてしまいます。ただし、種類によってはいくつかの細胞がつながって鎖(くさり)状の群体をつくり、粘質(ねんしつ)の長い突起(とっき)を出すので、わずかにプランクトンネットにかかります。

私たちにとっての問題は、この小さな円盤状の珪藻が何者かということです。ふつうの光学顕微鏡で生きた細胞を観察しても、同定の決め手になる特徴(とくちょう)が十分に観察できず、種類がわかりません。珪藻を薬品処理で殻だけにし、永久プレパラートをつくって1,000倍に拡大して観察しました。すると、少なくとも7種類が混ざっていることがわかりました。しかしそれでもなお、確実な種の同定はできません。そこで、走査電子顕微鏡で4,000倍以上に拡大して観察すると、最も多い種類は殻縁(かくえん)に、先が2つに分かれたトゲが並んでいることが分かりました。このトゲの特徴と、鎖状の群体をつくり細胞から粘質の長い突起を出すことから、この種類をカスミマルケイソウの一種Stephanodiscus binderanus var. oestrupiiと同定しました。この種類も、北米では浄水場でろ過床を目づまりさせることが知られています。

このように冬の琵琶湖南湖では、小さな珪藻が人知れず大発生して、一部の研究者や技術者の頭をなやませているのです。

写真1.鎖状の群体をつくる「小さな円盤状の珪藻」

写真2.クリーニングした珪藻の殻の光学顕微鏡写真。7つとも別の種類

写真3.カスミマルケイソウの一種Stephanodiscus binderanus var. oestrupiiの走査電子顕微鏡写真。群体の写真および光学顕微鏡写真の右上のものと同種

大塚泰介 琵琶湖博物館 総括学芸員

根来健 琵琶湖博物館 特別研究員

イタチムシ

Chaetonotids

イタチムシ -ウロコに覆われたミクロのイタチ-

イタチムシは、ボーリングピンの底に二本の尻尾を生やしたような姿の生きものです。大きさはわずか100μmほどで、多細胞動物としてはワムシと並んで最小クラスです。実は淡水域であれば意外とどこにでも出現しているのですが、その小ささとマイナーさゆえか、底生種が多くプランクトンネットにかかることが少ないためか、観察会でも気づかれないまま終わってしまうことがよくあります。

多くのイタチムシは全身が小さなウロコで覆われています。このウロコは分類群(ぶんるいぐん)ごとに特徴的な形をしているため、イタチムシ類を分類する上で非常に重要な特徴のひとつになっています。ウロコはわずか5 μmほどという小ささですが、走査電子顕微鏡で観察するとその多様な形態に驚かされます。ウロコには模様や、さまざまな形のトゲが付いています。トゲの先端が三叉になったもの、ハスの葉っぱのように平らに広がったもの、体長より長いもの、根元が体内に埋まり、筋肉の力で自在に広げられるものなどさまざまです。ウロコ本体の形状も、楕円形であったり、六角形であったり、矢じり型であったり、ほぼトゲと一体化していたりと、実に様々です。

イタチムシのウロコは外敵から身を守るために利用されていると考えられていますが、種によってはそもそもウロコを持たないものもいるため、製造コストに見合う防御力があるのか、疑問に思うことがあります。

こうした多様な形態をしたイタチムシのウロコが、どうやって生み出されているか、いまだにわかっていません。少なくとも卵からふ化した時点ですでにこのトゲやウロコを備えていることは観察からわかっています。しかし、なぜその形に作ることができるのか、そこにどのような仕組みが働いているのかについては、知られていないのです。ミクロ生物の、さらにその体の一部としての、繊細で多様かつ複雑な造形物がどのようにして出来上がってくるのか、興味は尽きません。

写真1.全身を長いトゲを持ったウロコで覆われたイタチムシの仲間。

図1.さまざまな形状のイタチムシのウロコのスケッチ。

a.楕円ウロコ+まっすぐなトゲ。b.六角形の平らなウロコ。c.矢じり型でスジの入ったウロコ。d.ハスの葉がたのウロコ。

鈴木隆仁 琵琶湖博物館 主任学芸員

マイクロアクアリウム

Micro Aquarium

マイクロアクアリウム -プランクトンたちの日常-

天気により、季節により、その年の気候により、出現する種や量が日々変化する微小生物たち。しかし、私たちから見ると、アオコや赤潮、あるいは飲み水の異臭などがなければ、その変化には気付きにくいものです。こうした大きな変化すら、最近では富栄養化の改善や、水道局の方の日々の努力によって見えにくくなりつつあります。

マイクロアクアリウムでは2016年7月にリニューアルオープンして以来、開館日はよほど天気が荒れない限り、毎日、琵琶湖のプランクトンを採集してきて展示しています。年を重ねるごとに、「今年はあのプランクトンがいなくない?」とか「このプランクトン出現時期が早すぎない?」など、これまで一般的と思われてきたプランクトンの季節変動が、必ずしも一定していないことがわかってきました。

展示が始まってすぐの2016年秋から、外来種の植物プランクトン、ミクラステリアス・ハーディが大発生しました。そして2年後の2019年と2020年には、暖冬により2年連続で琵琶湖の全層循環が起きませんでした。ですから私たちがこの5年あまりで見てきたプランクトンの変化が、典型的な琵琶湖のプランクトン相を反映したものであるかと言われると疑問がないわけではありません。過去にはもっと規則性を持ってプランクトンが出現していたと言う話もあります。今後さらに展示を続けていくことで、この規則性が本当であったのか明らかにしていくこともできるかもしれません。

そして、こうしてプランクトンたちを手軽に観察できる展示ができたことで、専門家でないと気づけなかったような琵琶湖のプランクトンの変化をより広く、より一般的に見てもらうことができるようになりました。マイクロアクアリウムでは、琵琶湖をささえる目に見えない生きものたちの日常をこれからも展示し続けていきます。

写真1.マイクロバーの様子。毎朝採集されたプランクトンや、飼育されている微小生物、珪藻の標本などが展示されている。

写真2.マイクロアクアリウムの入り口。巨大なノロと微小生物たちの金属オブジェが出迎えてくれる。

鈴木隆仁 琵琶湖博物館 主任学芸員